プロが教える土間コンクリートひび割れ補修方法!DIY完全ガイド

ふと気づいた駐車場の土間コンクリートのひび割れ、「見栄えが悪いし、このまま放置して大丈夫かな…」と不安になっていませんか。業者に頼むと費用がかさむため、ご自身での土間コンクリートひび割れ補修方法をお探しの方も多いのではないでしょうか。

ご安心ください。もし、そのひび割れの幅が数mm程度の軽微なものであれば、正しい手順と適切な材料を選ぶことで、DIYでも驚くほどきれいに、そして安価に補修することが可能です。なぜなら、。近年はホームセンターなどで初心者でも扱いやすい高性能な補修材が数千円から手に入り、専門家が実践する補修工程も、ポイントさえ押さえれば決して難しくはないからです。

この記事では、外構のプロがDIY初心者の方でも失敗しない土間コンクリートのひび割れ補修方法を、準備から仕上げまでの4つの簡単ステップで徹底解説します。さらに、そもそも「このひび割れは自分で直せるレベルなのか?」を判断する基準から、無数にある補修材の中から最適なものを選ぶ方法まで、あなたの疑問をこの記事一本で解消します。

この記事を最後まで読めば、業者に依頼する数分の一のコストで、まるでプロが仕上げたかのような美しい見た目を取り戻せます。もうひび割れを見て悩む必要はありません。自信を持って、大切なご自宅のメンテナンスに挑戦してみましょう。

この記事でわかること

- 初心者でも迷わないDIY補修の4つの簡単ステップ

- 補修すべきか業者に頼むべきか、ひび割れの種類を見分ける方法

- ホームセンターで迷わない、目的別おすすめ補修材の選び方

- 補修跡が目立たない、プロ並みにきれいに仕上げるコツ

- ひび割れの再発を防ぎ、長期的にコンクリートを綺麗に保つ秘訣

- DIYと業者依頼の費用相場とメリット・デメリット比較

失敗しない土間コンクリートひび割れ補修方法!4つの簡単ステップ

自宅の土間コンクリートにできたひび割れは、正しい手順さえ理解すれば、DIY初心者の方でもプロのように美しく補修できます。専門業者が行う作業は複雑に見えるかもしれませんが、実は「準備」「下地処理」「充填」「仕上げ・養生」という4つの簡単なステップに分けられます。

この記事では、それぞれのステップで失敗しないためのコツや注意点を、誰にでも分かりやすく徹底解説します。この記事を読み終える頃には、ひび割れ補修への不安がなくなり、自信を持って作業に取り掛かれるようになっているでしょう。

この記事で解説する4つのステップ

- ステップ1. まずは準備から!必要な道具と安全装備を揃えよう

- ステップ2. 仕上がりを左右する下地処理!ひび割れの清掃とプライマー塗布

- ステップ3. 奥までしっかり!補修材の正しい準備と充填方法

- ステップ4. 見た目が激変!プロ並みに仕上げるコツと養生のすべて

ステップ1. まずは準備から!必要な道具と安全装備を揃えよう

補修作業を成功させるためには、作業を始める前に必要な道具と安全装備をすべて完璧に揃えておくことが何よりも大切です。なぜなら、事前の準備を万全に整えることで、作業効率が格段に上がり、途中で作業が中断するのを防げるからです。また、思わぬケガからご自身の身を守ることにも直接繋がります。

このステップでは、スムーズで安全な作業に不可欠な準備について、以下の3つのポイントを解説します。

- 補修作業の必須道具リスト

- 必ず着用すべき保護具

- 作業に適した天気の見極め方

これだけは揃えたい!補修作業の必須道具リスト

ひび割れ補修を始めるには、最低限「清掃用具」「補修材を扱う道具」「仕上げ用具」の3つのカテゴリーに分けられる道具を揃える必要があります。これらの道具はそれぞれの工程で専門的な役割を持っており、一つでも欠けてしまうと、仕上がりの美しさや補修箇所の耐久性が大きく低下してしまうためです。

具体的には、清掃用具としてワイヤーブラシやほうき、補修材を扱う道具としてバケツやヘラ、仕上げ用具として金ゴテやマスキングテープなどが必要です。もし補修材がカートリッジタイプなら、コーキングガンも準備しましょう。これらの道具はホームセンターで、合計3,000円から5,000円程度で一式揃えることができます。

お買い物チェックリスト

- ワイヤーブラシ

- ほうき・ちりとり(または掃除機)

- バケツ(補修材を練る容器)

- 計量カップ(水を計るため)

- 混ぜヘラ

- 仕上げゴテ(またはヘラ)

- マスキングテープ

- 補修材

- プライマー

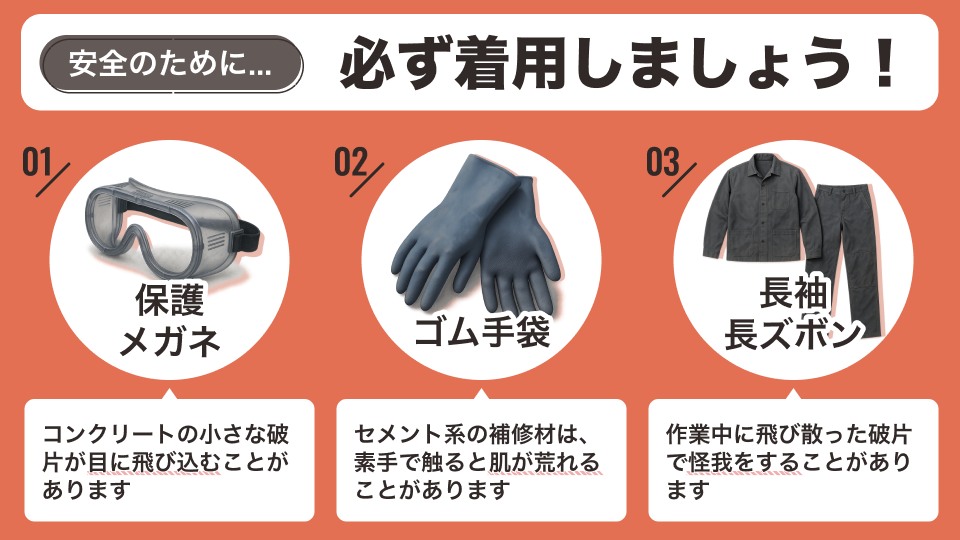

ケガを防ぐために。必ず着用すべき保護具とは

コンクリート補修作業を行う際は、ご自身の安全を守るため、必ず「保護メガネ」「ゴム手袋」「長袖・長ズボン」を着用してください。セメント系の補修材は強いアルカリ性を持っており、素手で触ると肌が荒れる原因になったり、粉が目に入ると失明に至る危険性もあるからです。作業中に破片が飛び散り、怪我をするリスクを避けるためにも作業時には長袖、長ズボンを着用しましょう。

例えば、ワイヤーブラシでの清掃中に、コンクリートの小さな破片が目に飛び込む事故は非常に多く発生します。また、セメントの粉塵を吸い込むと呼吸器を痛める可能性があるため、「防塵マスク」の着用も強く推奨します。もし補修材が皮膚についた場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。万が一目に入った際は、絶対にこすらず、きれいな水で15分以上洗い流してから、必ず眼科医の診察を受けましょう。

安全作業の心得3か条

- 保護具は少し暑くても必ず着用する。

- 作業中は小さなお子さんやペットを絶対に近づけない。

- 補修材の袋に書かれた注意書きは作業前に必ず読む。

作業に適した天気の見極め方。気温や湿度の注意点

補修作業の成功は天候に大きく左右されるため、気温が5度以上30度以下で、雨の心配がない乾燥した日を選ぶことが絶対条件です。なぜなら、気温や湿度は補修材が固まる速さや最終的な強度に直接影響を与え、不適切な環境での作業は、補修材の剥がれやひび割れの再発に繋がるからです。

もし気温が5度以下の場合、補修材の水分が凍ってしまい、正常に固まらずスカスカの状態になります。逆に気温が30度を超えると、水分が急激に蒸発しすぎてしまい、表面に新たなひび割れが生じる可能性があります。作業の前日と当日の天気予報を必ず確認し、晴れやくもりの日が続くタイミングを狙って作業計画を立てましょう。

天気別 作業可否チェック表

| 天気・気温 | 作業可否 | 備考 |

|---|---|---|

| 晴れ(気温5~30度) | ◎ | 最適です。 |

| くもり(気温5~30度) | 〇 | 問題ありません。 |

| 小雨・霧雨 | × | 作業は中止しましょう。 |

| 強風の日 | △ | 粉が飛散しやすいため、注意が必要です。 |

ステップ2. 仕上がりを左右する下地処理!ひび割れの清掃とプライマー塗布

補修の耐久性は、この下地処理で9割が決まると言っても過言ではありません。ひび割れ内部の清掃とプライマーの塗布を丁寧に行うことが、最も重要な工程です。どれだけ高価な補修材を使っても、下地が汚れていたり、補修材がコンクリートにしっかり密着していなければ、補修箇所はすぐに剥がれてしまいます。

ここでは、補修の寿命を決定づける下地処理について、以下の3点を詳しく解説します。

- ゴミやホコリの徹底除去

- プライマーの正しい塗り方

- VカットやUカットの必要性

ワイヤーブラシと掃除機でゴミやホコリを徹底除去するコツ

補修材を充填する前には、ワイヤーブラシと掃除機を使い、ひび割れの奥にある小さなゴミやホコリを完全に取り除くことが大切です。ひび割れ内部に少しでもゴミやホコリが残っていると、それが原因で補修材がコンクリートに密着せず、後々の剥がれに繋がってしまうからです。

まず、ワイヤーブラシでひび割れに沿って強く擦り、表面の苔や脆くなったコンクリート、内部の土砂をかき出します。この時のポイントは、ひび割れの側面も意識してブラシを当てることです。その後、家庭用の掃除機のノズルを使い、かき出したゴミや奥深くの細かい粉塵を吸い取ります。掃除機がない場合は、ほうきで掃いた後、硬く絞った雑巾で拭き取り、完全に乾燥させてください。ひび割れの奥に詰まった硬い土や小石は、マイナスドライバーの先端で掻き出すと簡単に取り除けます。

補修材が剥がれないためのプライマーの正しい塗り方

清掃が終わったひび割れには、補修材を充填する前に必ずプライマーという液体を塗布します。プライマーには、補修材と古いコンクリートを強力に接着させる役割と、コンクリートが補修材の水分を急激に吸い込むのを防ぎ、強度低下を防ぐ役割があるためです。

プライマーは、補修するひび割れ部分にだけ、細いハケを使って薄く均一に塗り広げます。塗りすぎると逆に接着力が落ちるため、液だまりができないように注意しましょう。塗布後は、製品に記載されている乾燥時間(通常30分~1時間程度)を必ず守り、プライマーが少しベタつくくらいの半乾きの状態で次の工程に進むのがポイントです。もし完全に乾いてしまった場合は、もう一度薄く塗り直してください。

ワンポイント解説:プライマーとは?

プライマーは、お化粧でいう「化粧下地」のようなものです。ファンデーション(補修材)のノリを良くし、化粧崩れ(剥がれ)を防ぐ大切な役割があります。

VカットやUカットは必要?判断基準とその方法

ひび割れの幅が1mm以上ある場合は、補修材を奥までしっかり充填するために、VカットやUカットという下処理を行うことを推奨します。なぜなら、細いひび割れのまま補修材を詰め込んでも、奥まで届かずに表面だけの補修になってしまい、内部から劣化が再発する可能性が高いためです。

VカットやUカットは、ディスクグラインダーという電動工具を使い、ひび割れに沿って幅と深さがそれぞれ10mm程度の溝を掘る作業です。ただし、この作業は多くの粉塵が発生し危険も伴うため、DIYに慣れていない方や、ひび割れが軽微な場合は無理に行う必要はありません。判断基準は「ひび割れに補修材を塗るヘラの先端が入らない」場合と考えるとよいでしょう。

Vカット判断フローチャート

- Q1. ひび割れの幅は1mm以上ありますか?

- NO → Vカットは不要です。ステップ3に進みましょう。

- YES → Q2へ

- Q2. 電動工具の扱いに慣れていますか?

- NO → 無理せず、清掃とプライマー塗布を丁寧に行いましょう。

- YES → Vカットを推奨します。安全に注意して作業してください。

ステップ3. 奥までしっかり!補修材の正しい準備と充填方法

ひび割れの再発を防ぐためには、正しく準備した補修材を、ひび割れの奥の隅々まで隙間なく充填することが非常に重要です。ひび割れの内部に空気が残っていると、その部分から水分が侵入したり、温度変化で空気が膨張したりして、補修箇所を内側から破壊する原因となるからです。

ここでは、補修の核となる充填作業について、以下の3つのポイントを解説します。

- 補修材の正しい混ぜ方

- プロの充填テクニック

- 空気の混入を防ぐ注意点

補修材の種類別。正しい水の分量と混ぜ方のポイント

補修材の性能を最大限に引き出すには、製品の袋に記載されている水の量を計量カップで正確に測り、均一になるまでしっかり混ぜ合わせることが大切です。水の量が多すぎると強度が低下し、少なすぎると硬くて充填しにくくなるなど、水の分量を間違えるだけで補修の失敗に直結してしまうからです。

まずバケツに規定量の水を入れ、そこに補修材の粉を少しずつ加えながらヘラで混ぜていきます。この「水→粉」の順番を守ることで、ダマになりにくくなります。理想的な硬さは「耳たぶ」くらいです。また、一度にたくさん作らず、15分から30分程度で使い切れる量だけを作るのがポイントです。なぜなら、多くのセメント系補修材は30分程度で硬化が始まってしまうからです。

ヘラやコーキングガンを使ったプロの充填テクニック

補修材をひび割れに充填する際は、奥に押し込むように力を加えながら、空気を抜くように作業するのがプロのテクニックです。ただ上から乗せるだけでは、補修材がひび割れの表面にしか付着せず、奥までしっかりと埋めることができないためです。

補修材のタイプ別充填方法

- ペースト状(ヘラを使用):ヘラの先端に補修材を取り、ひび割れに対して45度くらいの角度でヘラを当て、刷り込むように充填します。一度で埋めようとせず、数回に分けて少しずつ押し込んでいくのがコツです。

- カートリッジタイプ(コーキングガンを使用):ノズルの先端をひび割れの奥に差し込み、後ろから押し出すようにゆっくりと一定の速度で充填していきます。

空気が入るのを防ぎ隙間なく埋めるための注意点

補修材を充填した後は、ヘラの角や細い棒を使って、補修材を軽くトントンと突っつき、内部の空気を抜く「エア抜き」作業を行いましょう。どんなに丁寧に充填しても、内部には目に見えない小さな気泡が残っている可能性があり、これを放置すると補修箇所の強度低下の原因となります。

特に幅が広いひび割れや、Vカットをした溝を補修する際には、この「エア抜き」作業が非常に重要です。補修材を充填した直後に、ヘラの先端や割り箸のような細い棒で、ひび割れに沿って軽く何度も突き刺すようにします。すると、内部に隠れていた空気が「プクッ」と表面に出てきます。このひと手間を加えるだけで、プロの施工に近い耐久性を実現できます。

ステップ4. 見た目が激変!プロ並みに仕上げるコツと養生のすべて

最後の仕上げと養生を丁寧に行うことで、補修跡がほとんど目立たない美しい見た目と、長期間耐えられる強度を実現できます。どんなに完璧に充填できても、表面がデコボコしていたり、養生を怠ってすぐに車を乗せたりすると、見た目が悪いだけでなく、すべての作業が台無しになってしまうからです。

最終ステップでは、プロ級の仕上がりを実現するための以下の4点を解説します。

- 表面を平滑にする仕上げ術

- マスキングテープを使った裏技

- 養生の重要性と適切な期間

- 歩行や車の乗り入れが可能になるまでの目安

ヘラを使いこなして表面を平滑にする仕上げ術

補修材を充填した後は、金ゴテやヘラを使い、周囲のコンクリート面と段差がなくなるように、表面を平滑にならします。この仕上げ作業を丁寧に行うことで、補修箇所だけが盛り上がって目立つのを防ぎ、雨水が溜まらない滑らかな表面を作ることができます。

まず、ひび割れから少しはみ出すくらいに多めに充填した補修材を、金ゴテを使って平らにならします。この時、ゴテを少し寝かせ、コンクリートの表面を滑らせるように、一定の方向にスーッと動かすのがコツです。何度も往復させると表面が荒れてしまうので、2~3回で決めるようにしましょう。補修材の表面が少し乾き始めたタイミングで、霧吹きで軽く水を吹きかけると、コテの滑りが良くなり、より滑らかな表面に仕上がります。

マスキングテープを活用して縁をきれいに見せる裏技

補修箇所の縁を直線的に美しく仕上げるために、充填作業の前にひび割れの両脇にマスキングテープを貼っておくことを強く推奨します。マスキングテープをガイドラインにすることで、補修材が余計な部分にはみ出すのを防ぎ、まるで定規で線を引いたようなシャープな仕上がりになるからです。

ひび割れから2~3mm離した位置に、ひび割れと平行になるようにマスキングテープをまっすぐ貼ります。補修材を充填し、表面をならす作業が終わったら、補修材が固まり始める直前のタイミングで、テープをゆっくりと剥がしましょう。完全に乾いてから剥がすと、補修材ごと欠けてしまう可能性があるので注意が必要です。ベストタイミングは、仕上げ後10分から20分後が目安です。

補修後の強度を決める養生の重要性と適切な期間

補修材を充填した後は、本来の強度を発揮させるために、急激な乾燥や雨から保護する「養生」という期間が不可欠です。セメント系の補修材は、水分と反応しながらゆっくりと硬化するため、その間に水分が急激に失われたり、雨に打たれたりすると、ひび割れや強度不足の原因になります。

具体的な養生方法として、夏場の直射日光が当たる場所では、補修箇所に濡れたシートや段ボールを被せて急な乾燥を防ぎます。逆に冬場は、霜が降りないようにブルーシートなどで覆う必要があります。また、作業後24時間は雨に濡れないように注意が必要です。この養生期間は最低でも1日、できれば3日間は設けるのが理想的です。

養生中のNG行動

- 乾きが早いからとドライヤーで乾かす。

- 見た目が乾いているからと上を歩いてしまう。

- 雨予報なのに何もしないで放置する。

歩行や車の乗り入れはいつから可能?完全硬化までの目安

補修箇所が完全に硬化し、人や車が乗っても問題なくなるまでには、一定の時間が必要です。見た目は乾いているように見えても、内部はまだ完全に固まっていない状態です。この時期に荷重をかけると、補修箇所が凹んだり、ひび割れたりする原因になるため、焦らずに待ちましょう。

補修材の種類や気温によって異なりますが、一般的な目安として、人が歩けるようになるまでには最低24時間が必要です。駐車場など、車が乗る場所の場合は、最低でも3日、安全を考えるなら1週間は乗り入れを避けるのが賢明です。特に冬場は硬化が遅くなるため、夏場の1.5倍から2倍の時間を見積もっておくと安心です。

補修材タイプ別 硬化時間目安

| 補修材タイプ | 歩行可能までの時間 | 車両乗り入れまでの時間 |

|---|---|---|

| 速乾セメントタイプ | 約3時間~ | 約24時間~ |

| 通常セメントタイプ | 約24時間~ | 約3日~7日 |

| エポキシ樹脂タイプ | 製品による(約24時間) | 製品による(約24時間) |

補修前に必ず確認!ひび割れの原因とDIYで対応できるかの見分け方

土間コンクリートのひび割れ補修は、作業を始める前にその原因と種類を正しく見極めることが、失敗しないための最も大切な第一歩です。なぜなら、見た目は同じようなひび割れでも、自分で直せる軽微なものと、放置すると建物にまで影響を及ぼす危険なサインが隠れているものがあるからです。この見極めを誤ると、補修してもすぐに再発したり、より大きなトラブルにつながる可能性があります。

ひび割れは、大きく分けて「ヘアークラック」と「構造クラック」の2種類があります。

DIYで補修できるひび割れ:「ヘアークラック」

ヘアークラックとは、髪の毛のように細く、コンクリートの表面にだけ入ったひび割れのことです。主に、コンクリートが固まる過程で水分が蒸発し、縮むこと(乾燥収縮)が原因で発生します。幅が0.3mm未満、深さも数mm程度であれば、DIYでの補修が可能です。構造的な強度にはほとんど影響しないため、見た目が気にならなければ急いで補修する必要はありませんが、放置すると雨水が浸み込み、劣化を早める原因になることもあります。

専門家への相談が必要なひび割れ:「構造クラック」

一方、構造クラックは、コンクリートの内部まで達している深刻なひび割れを指します。地盤沈下や設計上の問題、地震など、建物に大きな力が加わることが原因で発生します。幅が0.3mm以上あったり、ひび割れの左右で段差が生じたりしている場合は、構造クラックの可能性が高いでしょう。このようなひび割れは、表面だけを補修しても根本的な解決にはならず、建物の安全性に関わる恐れがあるため、必ず専門業者による診断が必要です。

ご自宅のひび割れがどちらのタイプか、以下の表で確認してみましょう。

ひび割れの種類を見分けるチェックリスト

| チェック項目 | DIY可能(ヘアークラック) | 専門家へ相談(構造クラック) |

|---|---|---|

| ひびの幅 | 0.3mm未満 | 0.3mm以上 |

| 深さ | 表面のみ | 奥まで達しているように見える |

| 段差 | なし | あり |

| 変化 | ほとんど変化しない | 時間とともに広がる・長くなる |

| 場所 | コンクリート表面 | 建物の基礎まで達している |

| 漏水 | なし | 雨の日に水が染み出している |

このチェックリストで「専門家へ相談」の項目が1つでも当てはまる場合は、DIYでの補修は避け、速やかに専門業者に相談してください。安全に、そして確実に問題を解決するためにも、まずはひび割れの状態を正しく把握することから始めましょう。

プロが選ぶコンクリートひび割れ補修のおすすめは?目的別補修剤の選び方

土間コンクリートのひび割れ補修を成功させる秘訣は、ひび割れの状況とあなたの目的に最適な補修材を選ぶことです。なぜなら、すべてのひび割れに万能な補修材はなく、目的によって最適な材料が異なるからです。間違った選択は「すぐに剥がれる」「見た目が悪化する」といった失敗に直結します。

補修材は大きく分けて、安価で見た目が自然な「セメント系」と、高価ですが強度と防水性に優れる「樹脂系」があります。例えば、人目につく玄関アプローチの軽いひび割れにはセメント系を、車が乗る駐車場のひび割れには樹脂系を選ぶのが基本です。

ここでは、「価格」「耐久性」「作業の手軽さ」という3つの目的別に、最適な補修材の選び方を比較表で分かりやすく解説します。この表を参考に、あなたの家のひび割れにぴったりの一本を見つけてください。

目的別・土間コンクリートひび割れ補修材の選び方

| 目的 | おすすめの補修材タイプ | 特徴 | メリット |

|---|---|---|---|

| 価格重視 | セメント系 | 粉末状で、水と練って使用するタイプ。コンクリートに近い質感で仕上がる。 | 安価で入手しやすい。補修跡が目立ちにくい。 |

| 耐久性重視 | 樹脂系(エポキシ樹脂) | 2つの液体を混ぜて使用するタイプ。非常に高い強度と接着力を発揮する。 | 強度、耐久性、防水性に優れる。車両の通行にも耐えられる。 |

| 手軽さ重視 | 樹脂系(アクリル・ウレタン) | カートリッジ式で、専用ガンで押し出して使用するシーリング材タイプ。 | 準備の手間がなく、すぐに使える。弾性があり、動きに追従しやすい。 |

この比較を参考に、あなたのひび割れの状態と最も重視するポイントを照らし合わせ、最適な補修材を選びましょう。正しい材料を選ぶことが、プロのような仕上がりへの最も確実な第一歩となります。

コンクリートのひび割れ補修を目立たないように仕上げるプロのコツ

せっかく土間コンクリートのひび割れを補修しても、その跡がくっきりと残ってしまっては台無しです。プロのように美しく仕上げる秘訣は、もともとのコンクリートと「色」そして「表面の質感」を、いかに自然に馴染ませるかにかかっています。なぜなら、補修材は乾燥すると色が変わりやすく、表面の仕上がりが周りと違うだけでも光の加減で悪目立ちしてしまうからです。

ご家庭でも実践できる、プロのテクニックを2つのポイントに分けてご紹介します。

周囲の色に馴染ませるテクニック

- 色付き補修材を選ぶ: 最も簡単な方法は、既存のコンクリートに近い色の補修材を選ぶことです。ホームセンターなどで様々な濃淡のグレーが販売されています。

- 砂を混ぜて微調整する: 一般的なセメント系補修材に、川砂や珪砂(けいしゃ)などを少量混ぜることで、色味や質感を微調整することが可能です。

- 必ず「試し塗り」をする: 作業前に、目立たない場所や不要な板の上などで少量試してみましょう。乾燥後の色を事前に確認することで、「思った色と違った」という最大の失敗を防げます。

表面の質感を再現するテクニック

- ほうきで刷毛目をつける: 補修材が少し固まり始めたタイミングで、ほうきの先で表面を軽く掃くと、刷毛目(はけめ)模様がつきます。これにより、周りのコンクリートと質感が馴染みやすくなります。

- スポンジで軽く叩く: スポンジやコテで表面を優しく叩くように仕上げると、コンクリート特有のザラザラとした質感を再現できます。

もし色合わせに自信がない場合や、補修跡を逆におしゃれに見せたい場合は、補修箇所にあえてデザインタイルなどを埋め込んで、アクセントにするという方法もあります。

このように、少しの工夫で補修跡は格段に目立たなくなります。焦らずに「色」と「質感」を意識して作業することが、プロのような美しい仕上がりへの近道です。

補修後の再発を防ぐ!長期的にコンクリートを綺麗に保つ秘訣

一度補修したひび割れの再発を防ぐには、表面的な処置だけでなく、ひび割れが起きた根本原因への対策が不可欠です。コンクリートは、気温の変化で伸び縮みしたり、雨水の影響を受けたりと、常に目に見えない力にさらされています。これらの力をうまく逃がす仕組みがないと、せっかく補修しても同じ場所にひび割れが再発してしまうのです。

長期的にコンクリートを美しく保つためには、専門的なアプローチが効果的です。

再発防止のための専門的な対策

- 伸縮目地の設置:広い面積の土間コンクリートには、一定間隔で「伸縮目地」というクッション材を設けるのが基本です。これは、コンクリートが温度で膨張したり収縮したりする際の動きを吸収し、ひび割れの発生をコントロールする重要な役割を果たします。

- 水はけの改善:コンクリートの表面に水が溜まらないよう、わずかな傾斜(水勾配)をつけることも大切です。水はけが悪いと、雨水がひび割れから内部に浸透しやすくなります。特に寒冷地では、浸み込んだ水が凍って膨張し、コンクリートを内側から破壊する「凍害」の原因にもなりかねません。

これらの対策は、DIYで部分的に補修するのとは異なり、専門的な知識や技術が必要です。そのため、これから土間コンクリートを新設する場合や、大規模なリフォームを検討している場合は、計画段階で私たちのような外構の専門業者にご相談ください。適切な設計で、長期的に安心できる土間コンクリートを実現します。

DIYは危険?土間コンクリートのひび割れで業者にクレームを出す前に

土間コンクリートのひび割れの中には、ご自身で補修するとかえって状態を悪化させてしまう危険なものがあります。DIYを始める前に、まずは専門業者に相談すべきサインがないかを確認することが非常に重要です。

なぜなら、ひび割れの原因が表面的なものではなく、地盤沈下やコンクリート内部の構造的な問題である場合、安易なDIYでは根本的な解決にならないからです。表面だけを取り繕っても、内部で問題が進行し、後からより大規模で高額な修繕が必要になる可能性があります。

ご自宅のひび割れが以下の特徴に当てはまる場合は、DIYでの補修は控え、専門家による診断を強くおすすめします。これらは、見えない部分に深刻な原因が隠れている危険なサインかもしれません。

専門家への相談を検討すべきひび割れのサイン

- 幅が1mm以上ある: 明らかに太いひび割れは、単なる乾燥収縮ではない可能性があります。

- ひび割れ箇所に段差がある: 片方のコンクリートが沈んでいる場合、地盤に問題があるサインです。

- 常に濡れている、水がしみ出す: 内部の鉄筋の腐食や、水みちができている可能性があります。

- 日々、ひび割れが拡大している: 問題が現在も進行中であることを示しています。

- ひび割れが建物の基礎まで達している: 住宅本体の構造に影響を及ぼす危険があります。

例えば、ひび割れに「段差」がある場合、下の地盤が不均等に沈下していることが考えられます。このような状態で表面だけを補修しても、沈下が進めばすぐに再発してしまいます。

これらのサインを見つけた場合は、無理に自分で解決しようとせず、まずはエスケー住宅サービスのような外構・エクステリアの専門業者にご相談ください。早期の的確な診断が、結果的にご自宅の資産価値を守り、将来的な費用を抑えることにつながります。

DIYと業者依頼の費用を比較!土間コンクリートひび割れ補修の相場

土間コンクリートのひび割れ補修にかかる費用は、DIYなら数千円から、業者に依頼すると数万円からが目安です。ご自身の予算や求める仕上がりの質によって最適な方法を選びましょう。この費用の違いは、主に専門家の技術料や人件費がかかるかどうかによって生まれます。

具体的には、DIYで補修する場合、ホームセンターで補修材と最低限の道具を揃えても2,000円から5,000円程度で済むことが一般的です。一方、専門業者に依頼すると、材料費に加えて作業費や出張費が含まれるため、軽微なひび割れでも30,000円から50,000円、状態によってはそれ以上の費用がかかる可能性があります。

どちらの方法が適しているか判断するために、以下の費用比較表を参考にしてください。

DIYと専門業者の費用比較(目安)

| 項目 | DIYの場合 | 専門業者に依頼する場合 |

|---|---|---|

| 材料費 | 1,000円~3,000円程度 | 費用に込み |

| 道具代 | 1,000円~2,000円程度 | 費用に込み |

| 人件費・諸経費 | 0円 | 20,000円~ |

| 合計費用 | 2,000円~5,000円 | 30,000円~50,000円 |

このように、費用を最優先するならDIYが圧倒的に有利です。しかし、仕上がりの美しさや長期的な耐久性を重視する場合や、ひび割れの原因が深刻な場合は、専門業者への依頼が結果的にコストパフォーマンスの高い選択となることもあります。ご自身の予算と、どこまでの品質を求めるかを考え、最適な方法を選びましょう。

土間コンクリートのひび割れ補修に関するよくある質問

土間コンクリートのひび割れ補修を始める前に、細かな疑問を解決しておくことが成功の鍵です。なぜなら、作業当日の天候や使用する補修材の適切な量、補修後の養生期間といった点は、補修箇所の仕上がりや耐久性に直接影響するからです。

ここでは、DIYで補修を行う際によく寄せられる質問について、専門家が分かりやすくお答えします。

補修作業に関するQ&A

| 質問内容 | 回答と解説 |

|---|---|

| 雨の日や湿度の高い日に作業しても良い? | 避けてください。水分は補修材の硬化不良や接着力低下の直接的な原因となります。作業は晴れていて、気温が5℃〜30℃程度の湿度が低い日に行うのが最適です。 |

| 補修材はどれくらい必要? | 「ひび割れの幅(cm) × 深さ(cm) × 長さ(cm)」で必要量のおおよその体積(㎤)を計算できます。製品パッケージに記載された使用量目安を確認し、少し多めに準備しておくと安心です。 |

| 補修後の養生期間はどれくらい? | 製品によりますが、歩行可能になるまで最低でも24時間、車を乗せる場合は3日〜7日程度は見ておきましょう。急な雨や直射日光を防ぐため、ブルーシートなどで覆うとより確実です。 |

| 補修跡の色を合わせるには? | 完全に同じ色にするのは難しいですが、色付きの補修材を選ぶ、あるいは補修材に砂を混ぜることで、周囲の色に近づけることができます。事前に目立たない場所で試すのがおすすめです。 |

| VカットやUカットは絶対に必要? | 幅1mm以上のひび割れには、VカットやUカットを推奨します。ひび割れの断面を広げることで、補修材が奥までしっかりと充填され、接着面積が増えて剥がれにくくなります。 |

このように、一つ一つの疑問を事前に解消し、正しい知識を持って作業に臨むことが、失敗を防ぎ、プロのような仕上がりを実現するための近道です。