土間コンクリート塗装をDIYで成功させる全手順!塗料選びから費用まで解説

ガレージや玄関の「土間コンクリート塗装」をDIYで挑戦したいけど、手順や塗料選びが複雑で、失敗しないか不安に感じていませんか。タイヤ痕や汚れが目立つ床を、どうせならプロのように美しく、長持ちするように仕上げたいですよね。

結論から言うと、土間コンクリート塗装は、正しい手順とご自身の用途に合った塗料選びさえ間違えなければ、DIYでも驚くほどキレイに仕上げることが可能です。

なぜなら、塗装の成功は「塗装前の下準備」と「場所に適した塗料選び」で9割が決まり、その重要なポイントさえ押さえれば、初心者の方でも失敗するリスクを大幅に減らせるからです。

この記事では、外構・エクステリアの専門業者である私たちエスケー住宅サービスが、豊富な経験に基づき、DIYでの土間コンクリート塗装を成功に導くための全知識を徹底的に解説します。

具体的には、誰でも真似できる「7つのステップで進める塗装の全手順」から、ガレージや玄関といった「用途別のおすすめ塗料の選び方」、そして「DIYと業者依頼の費用比較」まで、あなたが知りたい情報を網羅しました。

この記事を最後まで読めば、土間コンクリート塗装に関するあらゆる疑問や不安が解消され、自信を持って作業を始めるための具体的な行動プランが明確になります。

この記事でわかること

- 初心者でも迷わないDIY塗装の全7ステップ

- ガレージ・玄関など用途に最適な塗料の種類と比較ポイント

- 6畳あたり約1.5万円から!DIYと業者依頼の費用シミュレーション

- 防塵・美観向上など絶大なメリットと、剥がれなどのデメリット

- 失敗原因の9割!絶対に剥がれないための下地処理の鉄則

- プロ級に仕上げるための塗装のコツと長持ちさせるメンテナンス術

土間コンクリート塗装のDIY手順を7ステップでわかりやすく完全解説

DIYでの土間コンクリート塗装は、正しい手順に沿って丁寧に進めることで、初心者の方でも失敗なくプロ級の仕上がりを目指すことが可能です。塗装の成功は、一つ一つの工程のポイントを押さえるかにかかっています。この流れを理解すれば、誰でも自信を持って作業に臨めるでしょう。

土間コンクリート塗装 DIYの全ステップ

- ステップ1. 塗装計画を立てて必要な道具を揃えよう

- ステップ2. 塗装の仕上がりを左右する最も重要な下地処理

- ステップ3. ひび割れや凹凸はパテで平滑に補修する

- ステップ4. 塗装しない場所をマスカーやテープで保護する養生

- ステップ5. 塗料の密着性を高める下塗り(プライマー)塗装

- ステップ6. ローラーを使い均一に仕上げる上塗り塗装

- ステップ7. 完全に乾燥させて完成!養生剥がしと後片付け

ここでは、塗装を成功に導くための全7ステップを、初心者の方にも分かりやすく具体的に解説していきます。

ステップ1. 塗装計画を立てて必要な道具を揃えよう

本格的な作業を始める前に、まずはしっかりとした計画を立て、必要な道具をすべて揃えることが成功への近道です。事前の準備が万全であれば、作業中に慌てたり、中断したりすることなく、スムーズで美しい仕上がりにつなげることができます。

このステップでは、塗装面積の計算方法から、必要な道具、天候の確認、安全な服装まで、準備段階で知っておくべき全てのことを解説します。

塗装面積を測って必要な塗料の量を計算する方法

塗料を無駄なく、かつ不足なく準備するために、塗装したい土間の面積を正確に測り、必要な塗料の量を計算しましょう。作業の途中で塗料が足りなくなったり、逆に大量に余らせてしまったりするトラブルを防ぐためです。

まず、メジャーを使って塗装する場所の縦と横の長さを測り、掛け算して面積(平方メートル)を出します。例えば、縦が6m、横が4mのガレージなら、6m × 4m = 24平方メートルです。次に、使用する塗料の缶に記載されている「塗り面積」を確認します。「2回塗りで12~15平方メートル」とあれば、24平方メートルを塗るには2缶必要だと判断できます。

コンクリートの表面がザラザラして吸い込みが激しい場合は、表示面積より塗料を多く使う傾向があるので、1割ほど多めに準備すると安心です。計算式は「塗装面積(㎡) ÷ 塗料の塗り面積(㎡/缶) = 必要な缶数」です。計算結果が1.2缶のように端数になった場合は、必ず繰り上げて2缶購入しましょう。土間コンクリートは耐久性のために2回塗りが基本なので、「2回塗り」の数値を基準に計算することが重要です。

DIY塗装に最低限必要な道具一覧と選び方のポイント

塗装をきれいに仕上げるためには、塗料だけでなく、それぞれの工程に適した道具を正しく選び、揃えることが非常に重要です。適切な道具を使うことで、作業効率が格段に上がり、仕上がりの質もプロに近づけることができます。

最低限必要な道具リスト

| 道具の種類 | 選び方のポイント |

|---|---|

| 床用ローラー&ハンドル | 表面がザラザラなら「長毛(毛丈20mm以上)」、滑らかで均一に塗りたいなら「中毛(毛丈13mm程度)」がおすすめです。 |

| 継ぎ柄(つぎえ) | ローラーハンドルに接続し、立ったまま楽な姿勢で作業できます。腰の負担を大幅に軽減します。 |

| 刷毛(はけ) | ローラーが届かない隅や際を塗る「ダメ込み」作業用です。幅50mm程度のものが使いやすいでしょう。 |

| 塗料トレイ | ローラーに均一に塗料を付けるために必須です。ローラーサイズに合ったものを選びます。 |

| マスキングテープ | 塗装の境界線をきれいに仕上げます。コンクリートの凹凸に馴染みやすい外壁用がおすすめです。 |

| マスカー | テープと養生シートが一体化した便利アイテム。壁などを広範囲に保護する際に時間短縮になります。 |

| スクレーパー(皮スキ) | 古い塗膜を剥がしたり、こびりついた汚れを除去したりする「ケレン作業」に使います。 |

| 保護具 | 手袋、保護メガネ(ゴーグル)、マスクは必須です。安全のために必ず用意してください。 |

この他に、高圧洗浄機や塗料を混ぜる攪拌機、ひび割れを埋めるコンクリート補修材とコテがあると、より作業が楽になり、仕上がりも向上します。

作業当日の天気予報は必ずチェックしよう

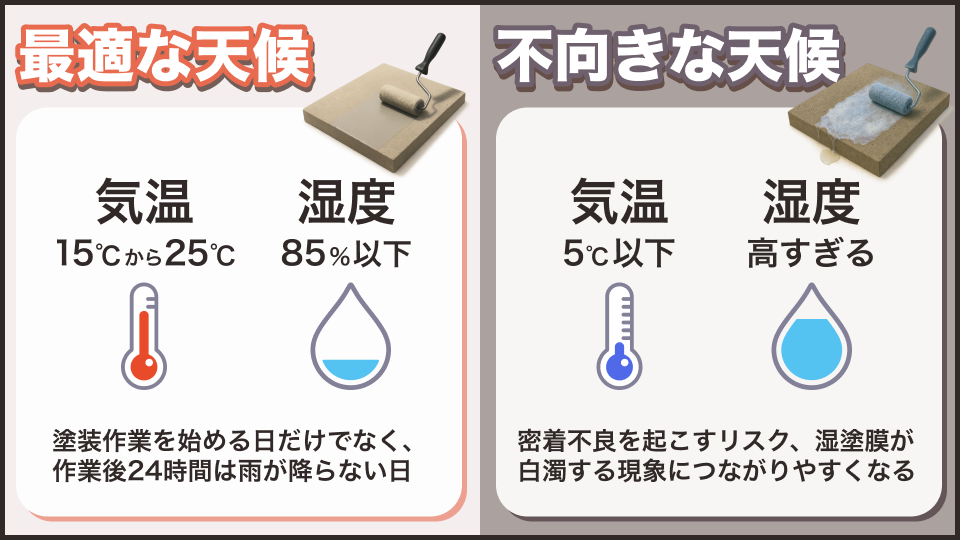

塗装作業の成功は天候に大きく左右されるため、作業予定日の天気予報を必ず事前に確認し、最適な日を選びましょう。なぜなら、気温や湿度は、塗料の乾燥時間や密着性、最終的な仕上がりの美しさに直接影響を与えるからです。

塗装に最適な条件は、気温が15℃から25℃で、湿度が85%以下の風のない晴れた日です。逆に、気温が5℃以下だと塗料が正常に乾燥せず、密着不良の原因になります。湿度が高すぎると乾燥が遅れ、塗膜が白く濁る「かぶり」という現象が起きやすくなります。

特に重要なのは、塗装作業を始める日だけでなく、その後少なくとも24時間は雨が降らない日を選ぶことです。乾燥中に雨に濡れると、塗膜に跡がついたり、塗料が流れたりする最悪の事態につながります。週間天気予報を確認し、2~3日晴れが続くタイミングを狙いましょう。

安全に作業するための服装と保護具の準備

塗装作業中は、塗料の付着や思わぬ飛散から体を守るため、適切な服装と保護具を必ず着用してください。安全対策を怠ると、皮膚がかぶれたり、塗料の成分を目や呼吸器から吸い込んでしまったりする健康被害のリスクがあるためです。

安全作業のためのチェックリスト

- 服装: 汚れても構わない長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避けます。

- 靴: 塗料が付いてもよく、滑りにくいスニーカーや作業靴を選びましょう。

- 保護メガネ: 塗料の跳ね返りから目を守るために必須です。

- マスク: 水性塗料でも防じんマスクを、臭いの強い油性塗料の場合は有機溶剤対応の防毒マスクを必ず着用してください。

- ゴム手袋: 手の汚れや手荒れを防ぎます。

- 帽子・タオル: 髪の毛への塗料の付着を防ぎます。

特に、コンタクトレンズは溶剤で変質する恐れがあるため、作業中はメガネに変えるか、密閉性の高いゴーグルを着用することをおすすめします。

ステップ2. 塗装の仕上がりを左右する最も重要な下地処理

塗装の耐久性は、この下地処理で9割決まると言っても過言ではありません。塗装を長持ちさせるために、最も時間をかけて丁寧に行うべき工程です。コンクリート表面の汚れや油分、古い塗膜などが残っていると、新しい塗料がしっかりと密着せず、早期の剥がれや膨れの原因になるからです。

ここでは、下地処理の各工程(洗浄・油分除去・ケレン・乾燥)を詳しく解説します。

高圧洗浄機で土間のゴミやホコリを徹底的に洗い流す

下地処理の第一歩として、高圧洗浄機を使って土間コンクリート表面の砂やホコリ、コケなどの汚れを徹底的に洗い流します。表面に細かいゴミやホコリが残っていると、塗料がゴミの上に乗る形になり、コンクリート自体に密着できなくなってしまうからです。

高圧洗浄機を使えば、コンクリートの細かな凹凸に入り込んだ頑固な汚れも効率的に除去できます。ノズルをコンクリート表面から20~30cmほど離し、一定の速度で動かしながら全体を洗浄してください。もし高圧洗浄機がない場合は、デッキブラシとホースの水を使い、洗剤を併用しながらゴシゴシと力を入れて擦り洗いします。この場合、すすぎを十分に行い、洗剤成分が残らないように注意することが重要です。

洗浄後は、見た目ではわからなくても大量の水分がコンクリートに含まれています。塗装に進む前に、次のステップで説明する「完全な乾燥」をさせることが非常に重要になります。

ガンコな油汚れは専用クリーナーで完全に除去する

特に駐車場やガレージの床では、エンジンオイルのシミやタイヤ痕などの油汚れを専用のクリーナーで完全に除去する必要があります。油分は塗料を弾く性質があるため、少しでも残っていると、その部分だけ塗料が密着せずに後から剥がれてくる原因になります。

油汚れの除去には、コンクリート用のアルカリ性クリーナーやパーツクリーナー、油汚れ専用の洗浄剤などを使用します。

油汚れの除去手順

- 油シミの部分にクリーナーを直接吹き付け、数分間放置して汚れを浮き上がらせます。

- ワイヤーブラシや硬いブラシで強く擦り、ウエス(布)で汚れを拭き取ります。

- 汚れがひどい場合は、この作業を2~3回繰り返します。

- 最後に、クリーナーの成分が残らないように、きれいな水で洗い流すか、水拭きを徹底します。

油分が除去できたかどうかは、水をかけて確認できます。油分が残っている箇所は水を弾きますが、完全に除去できていれば水が弾かれずにスッと馴染みます。この一手間が失敗を防ぐ鍵となります。

古い塗膜が残っている場合はケレン作業で剥がす

もし以前に塗装されていて、塗膜が浮いたり剥がれかかっていたりする場合は、「ケレン作業」で古い塗膜を完全に取り除く必要があります。弱っている古い塗膜の上に新しい塗料を塗っても、下の塗膜ごと一緒に剥がれてしまい、全く意味がなくなってしまうからです。

ケレン作業には、スクレーパー(皮スキ)やワイヤーブラシ、マジックロンなどの研磨材を使います。まず、スクレーパーを塗膜とコンクリートの間に差し込むようにして、浮いている部分をガリガリと剥がしていきます。その後、残った塗膜の縁や密着の弱い部分をワイヤーブラシで擦り、段差が滑らかになるように研磨します。ケレン作業では多くのゴミや粉塵が発生するため、必ず保護メガネと防じんマスクを着用して作業してください。

コンクリート表面をしっかり乾燥させることが重要

高圧洗浄や補修作業が終わったら、塗装を始める前に、コンクリートの表面と内部を完全に乾燥させることが極めて重要です。コンクリート内部に水分が残ったまま塗装すると、その水分が蒸発しようとして、塗膜を内側から押し上げてしまい、膨れや剥がれの原因になるからです。

乾燥時間の目安は、天候や季節によって大きく異なります。

- 夏場の晴れた日: 1~2日程度

- 冬場や梅雨時期: 3日以上かかることも

見た目が乾いていても、内部は湿っていることが多いです。もし乾燥しているか不安な場合は、コンクリートの上にビニールシートをテープで貼り付け、数時間後にシートの内側が曇っていなければ乾燥していると判断できます。乾燥時間を甘く見ることがDIY塗装で最も多い失敗原因の一つです。「もう乾いたかな?」と思っても、念のためもう半日~1日長く乾燥時間を取るくらいの慎重さが、塗装を成功させる秘訣です。

ステップ3. ひび割れや凹凸はパテで平滑に補修する

コンクリートにひび割れ(クラック)や欠け、凹凸がある場合は、塗装の前に補修材を使って平滑な状態に整えておきましょう。ひび割れを放置したまま塗装すると、その部分から水が浸入して劣化を早めたり、塗装後にひび割れが再発して仕上がりが悪くなったりするからです。

ここでは、補修材の選び方から使い方、乾燥時間までを解説します。

ひび割れの大きさに合ったコンクリート補修材の選び方

ひび割れの補修を成功させるには、症状の大きさに合った適切な補修材を選ぶことが重要です。ひび割れの幅や深さによって最適な材料が異なり、間違った選択をすると、補修箇所がすぐに割れたり、剥がれたりする原因になります。

| ひび割れの症状 | おすすめの補修材 | 特徴 |

|---|---|---|

| 幅0.3mm以下のヘアークラック | セメントスプレー、下塗りプライマー | 軽微なひび割れを埋めるのに適しています。 |

| 幅1mm以上のひび割れ | コンクリート用コーキング材、カチオン系樹脂モルタル | チューブ式で手軽、または強度と耐久性を両立します。 |

| 深い欠けや穴 | エポキシ樹脂パテ | 最も強度が高く、車の重量がかかる場所の補修に最適です。 |

「手軽さ」を重視するならチューブタイプ、「強度と耐久性」を重視するなら樹脂モルタルやエポキシパテを選ぶと良いでしょう。

パテやモルタルを隙間なく充填するコテの使い方

補修材をひび割れに充填する際は、奥まで隙間なくしっかりと埋め込み、表面を平らに仕上げることがポイントです。内部に空洞が残っていると補修箇所の強度が不足し、表面に凹凸があると塗装後の仕上がりに影響が出るためです。

補修材の充填手順

- ひび割れの周りのホコリを刷毛などで取り除きます。

- ヘラやコテを使って、補修材をひび割れの奥に押し込むように充填します。

- 盛り付けた材料を、コテを少し寝かせ、一定の方向にスーッと引くように動かして表面を平滑にならします。

- 周りにはみ出た場合は、乾く前に濡れた布などで拭き取ります。

補修材を充填する前に、ひび割れ部分を水で少し湿らせておくと、補修材の食いつきが良くなり、密着性が向上します(製品の指示に従ってください)。

補修箇所が完全に乾くまで待つ養生時間

補修材を充填した後は、製品に記載されている養生時間を守り、完全に硬化するまで次の工程に進まないようにしましょう。補修材が完全に乾いていない状態で塗装を始めると、補修材の水分が塗料に影響を与え、変色や剥がれの原因になります。

必要な養生時間は、補修材の種類や厚み、気温や湿度によって大きく異なり、数時間から数日間かかる場合があります。必ず製品の取扱説明書を確認し、指定された時間を厳守してください。特に気温が低い冬場は、表示されている時間よりも長く養生時間を取るように心がけましょう。「養生」とは材料が本来の性能を発揮できる状態になるまで保護して待つ期間のことです。この時間を惜しまないことが、丈夫な下地を作る上で非常に重要です。

ステップ4. 塗装しない場所をマスカーやテープで保護する養生

塗装作業に入る前に、塗料が付いてはいけない壁や柱、ドアの枠などをマスキングテープやマスカーでしっかりと保護する「養生」を行います。この養生を丁寧に行うことで、作業中に塗料がはみ出すことを気にせずスピーディーに塗装でき、仕上がりのラインがまっすぐで美しくなります。

壁の際や柱周りを隙間なくマスキングするコツ

塗装する面としない面の境界線を美しく仕上げるために、マスキングテープを隙間なく、まっすぐに貼ることが重要です。テープと壁の間に少しでも隙間があると、そこから塗料が染み込んでしまい、仕上がりのラインがガタガタになってしまうからです。

テープを貼る際は、短く切らずに、ある程度の長さを引き出して一気に貼るのがまっすぐに貼るコツです。貼り終えたら、テープの端が浮いていないか、ヘラや指の爪でしっかりと押さえてコンクリート面に密着させます。特に、コンクリートの表面がザラザラしている場合は、念入りに押さえて隙間をなくすことが重要です。

広範囲の養生に便利なマスカーの効果的な使い方

壁の下部や置いてある物など、広範囲を保護したい場合は、テープとビニールシートが一体になった「マスカー」を使うと非常に効率的です。マスカーを使えば、テープを貼る作業とシートで覆う作業が一度で済むため、作業時間を大幅に短縮できます。

マスカーの使い方は、まずテープ部分を養生したい境界線に沿って貼り付けます。貼り終えたら、折りたたまれているビニールシート部分を広げて、保護したい範囲を覆います。風でビニールがめくれてしまうような場所であれば、ビニールの裾を養生テープで数カ所留めておくと、作業中に邪魔にならず安心です。マスカーにはビニールの幅が300mm、550mm、1100mmなど様々なサイズがあるため、保護したい場所の高さに合わせて選びましょう。

テープの浮きや剥がれがないか最終チェックポイント

塗装作業を始める直前に、貼り付けたマスキングテープやマスカーがしっかりと密着しているか、最終確認を行いましょう。作業中にテープが剥がれてしまうと、保護していた部分に塗料が付着してしまい、せっかくの養生が無駄になってしまうからです。

指でテープ全体をなぞるようにして、以下の点を確認します。

- テープの端が浮いていないか

- テープとコンクリートの間に隙間ができていないか

- コーナー部分がしっかり押さえられているか

特に、コンクリートの凹凸が大きい場所や、湿気が残りやすい隅の部分は剥がれやすいので、念入りにチェックしましょう。養生テープを貼る面のホコリや汚れは、粘着力を低下させます。養生を始める前に、テープを貼る場所を乾いた布で拭いておくことが、剥がれを防ぐ重要な下準備となります。

ステップ5. 塗料の密着性を高める下塗り(プライマー)塗装

下地処理と養生が終わったら、上塗り塗料を塗る前に、コンクリートと塗料を強力に接着させるための「下塗り(プライマー)」を塗装します。プライマーは、上塗り塗料がコンクリートに吸い込まれるのを防ぎ、密着性を格段に高めるという非常に重要な役割を担っています。

なぜ下塗りプライマーは絶対に省略してはいけないのか

プライマー塗装は、塗装の耐久性を決める上で絶対に省略してはならない、極めて重要な工程です。プライマーを塗らないと、上塗り塗料がコンクリートに直接吸い込まれてしまい、色ムラができたり、本来の性能を発揮できずに早期に剥がれたりする原因になるからです。

プライマーの役割は大きく2つです。

- 吸い込み防止: コンクリート表面の目に見えない穴を塞ぎ、上塗り塗料がムラなく仕上がるようにします。

- 密着性向上: コンクリートと上塗り塗料の間に入る強力な接着剤となり、塗膜が簡単には剥がれない状態を作ります。

この工程を省くことは、家の基礎工事をせずに家を建てるようなものだと考えてください。

プライマーを刷毛とローラーでムラなく塗る方法

プライマーは、まず刷毛で隅や際を塗り(ダメ込み)、その後ローラーで広い面を塗るという手順で、塗り残しなく均一に塗装します。

まず、ローラーでは塗りにくい壁際や柱の周りなどを、刷毛を使って丁寧に塗っていきます。次に、広い面をローラーで塗ります。ローラーにプライマーをよく含ませ、トレイのネット部分で余分な塗料をしっかりしごき落としてから、W字やM字を描くように塗り広げていきます。透明または半透明のプライマーが多く、どこを塗ったかわかりにくいため、光の反射などを利用して塗り残しがないか確認しながら作業を進めましょう。プライマーは厚く塗る必要はありません。薄く均一に「染み込ませる」イメージで塗装するのがコツです。

メーカー推奨の乾燥時間を必ず守ることが成功の鍵

プライマーを塗り終えたら、上塗り塗装に進む前に、製品の取扱説明書に記載されている乾燥時間を必ず守ってください。プライマーが十分に乾燥していない状態で上塗りをすると、プライマーの溶剤が上塗り塗料を溶かしてしまい、縮みやシワ、密着不良などの重大なトラブルを引き起こすからです。

乾燥時間は、プライマーの種類や気温、湿度によって異なりますが、メーカーが指定する「塗り重ね乾燥時間」を必ず守ることが重要です。取扱説明書に「気温20℃で4時間以上」と記載があれば、その時間を厳守し、もし気温が低い場合はさらに長く時間を取るようにしましょう。作業を急ぎたい気持ちはわかりますが、ここでの焦りは禁物です。

ステップ6. ローラーを使い均一に仕上げる上塗り塗装

プライマーが完全に乾燥したら、いよいよ仕上げの「上塗り」工程です。1回塗りだけでは色ムラが出やすく、十分な塗膜の厚さが確保できないため、2回塗りを基本とし、美しく耐久性の高い塗膜を完成させましょう。

まず隅や端から刷毛で塗り始めるダメ込み作業

上塗り塗装もプライマーと同様に、まずローラーが届かない隅や端の部分を、刷毛を使って先に塗っておく「ダメ込み」作業から始めます。この作業を先に行うことで、広い面をローラーで塗る際に、壁などに塗料を付けてしまう心配がなくなり、作業に集中できるため、全体の仕上がりがきれいになります。

刷毛に塗料をつけすぎないように注意しながら、壁との境界線や柱の周りなどを丁寧に塗っていきます。このとき、養生したマスキングテープのラインに沿って、少しだけテープ側にはみ出すように塗ると、テープを剥がしたときに境界線がくっきりと美しく仕上がります。ダメ込みした部分が乾ききる前に、素早くローラーでの塗装に移ることが、きれいに仕上げるコツです。

ローラーを使って薄く均一に塗り広げるテクニック

広い面は、ローラーを使って薄く均一な厚みになるように塗り広げていくことが、ムラのない美しい仕上がりへの鍵です。一度に厚く塗ろうとすると、塗料のタレや溜まり、乾燥ムラが発生しやすくなるからです。

塗料トレイに塗料を注ぎ、ローラーにまんべんなく含ませ、ネット部分で余分な塗料をしっかり落とします。壁際から塗り始め、アルファベットのWやMを描くようにローラーを動かして塗料を配り、その後、縦横にローラーを動かして塗り広げ、膜厚を均一にしていきます。ローラーを動かす際は、力を入れすぎず、ローラーの自重で転がすようなイメージで優しく塗り広げてください。

美しい仕上がりと耐久性のための重ね塗り(2回塗り)

1回目の上塗りがメーカー指定の乾燥時間を経て乾いたら、同様の手順で2回目の上塗りを行い、仕上げます。2回塗り重ねることで、1回目だけでは消えなかったわずかな塗りムラを完全にカバーし、規定の塗膜厚を確保することで、塗料本来の防塵性や耐摩耗性、耐久性を最大限に引き出すことができます。

1回目の塗装後、製品に記載された「塗り重ね乾燥時間」(夏場で2~4時間、冬場で6時間以上が目安)を守ります。乾燥を確認したら、1回目と全く同じ手順で、ダメ込み作業から始め、ローラーで全体を塗装します。塗り終わったら、塗り残しや塗りムラがないか、様々な角度から光を当てて最終チェックを行いましょう。

ステップ7. 完全に乾燥させて完成!養生剥がしと後片付け

2回目の上塗りが終わったら、あとは塗料が完全に硬化するのを待ち、養生を剥がして後片付けをすれば、すべての作業が完了です。最後の乾燥と養生剥がしのタイミングを見極めることが、美しい仕上がりを台無しにしないための重要なポイントです。

塗装後の重要な乾燥時間と養生期間の目安

塗装が終わった後、人が歩いたり、車を乗り入れたりするまでには、十分な乾燥と硬化の時間(養生期間)が必要です。塗料は表面が乾いても、内部まで完全に硬化するには時間がかかります。完全に硬化する前に衝撃や荷重を加えると、傷やタイヤ痕が付いてしまうからです。

乾燥・硬化時間の目安

| 状態 | 目安時間 | 注意事項 |

|---|---|---|

| 指触乾燥 | 数時間 | 表面に触れても塗料が付かない状態です。 |

| 軽歩行可能 | 約24時間 | 人が軽く歩けるようになります。重い物は置けません。 |

| 完全硬化 | 3日~7日程度 | 車を駐車できるようになります。水濡れも避けてください。 |

特に、車のタイヤは熱や摩擦、ねじれの力がかかるため、メーカーが指定する完全硬化の時間は必ず守るようにしてください。気温が低い冬場は、乾燥・硬化時間が夏場の1.5倍から2倍程度長くなることがあります。

塗膜を傷つけずに養生テープを剥がすタイミングとコツ

養生に使ったマスキングテープやマスカーは、適切なタイミングで剥がすことで、境界線をきれいに仕上げることができます。塗料が完全に乾ききってから剥がすと、テープと一緒に塗膜までパリパリと剥がれてしまう危険性があるからです。

テープを剥がす最適なタイミングは、塗料が指につかない程度に乾いた「半乾き」の状態です(最後の塗装後1~2時間後が目安)。剥がす際は、塗装した面に対して、外側(養生している側)に向かって、ゆっくりと45度くらいの角度で引っ張るのがコツです。万が一、完全に硬化してしまった場合は、無理に剥がさず、カッターナイフでテープと塗膜の境目に軽く切り込みを入れてから、ゆっくりと剥がしてください。

使った道具の正しい洗浄方法と余った塗料の処分方法

作業が終わったら、使った道具が固まってしまう前に正しく洗浄し、余った塗料はルールに従って適切に処分しましょう。道具をきれいに洗浄しておけば、次回のDIYで再利用できますし、塗料の不適切な処分は環境汚染につながります。

- 水性塗料の場合: 塗料が乾く前に、刷毛やローラーを水道水でよく洗い流します。

- 油性塗料の場合: 専用の「ペイントうすめ液」や「シンナー」を使って洗浄します。

- 余った塗料の処分: 少量であれば新聞紙や布に塗り広げて乾燥させてから可燃ゴミとして捨てます(自治体のルールを確認)。量が多い場合は、ホームセンターなどで販売している「塗料凝固剤」で固めてから処分します。

油性塗料を洗浄した後のうすめ液(シンナー)は、絶対に下水に流してはいけません。余った塗料と同様に、新聞紙などに吸わせて乾燥させるか、凝固剤で固めて、自治体の指示に従って処分してください。

土間コンクリートの塗装で使う塗料の種類は?用途別におすすめを紹介

土間コンクリートの塗装を成功させる鍵は、塗装する場所の用途と求める機能に最適な塗料を選ぶことです。なぜなら、塗料にはそれぞれ特性があり、車の重さに耐えるガレージと、雨や紫外線にさらされる玄関では、求められる性能が全く異なるからです。

主に使われる塗料は「エポキシ」「ウレタン」「アクリル」の3種類です。それぞれの特徴を理解することで、あなたの目的にぴったりの塗料が見つかります。

土間コンクリート用塗料の種類別比較

| 塗料の種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| エポキシ樹脂塗料 | 非常に硬い塗膜を形成し、耐荷重性・耐摩耗性・耐薬品性に優れる | ・車の重さやタイヤ痕に強い ・油や薬品のシミを防ぐ ・耐久性が最も高い | ・紫外線に弱く、屋外では変色しやすい ・価格が比較的高価 |

| ウレタン樹脂塗料 | 塗膜に弾力性があり、耐候性・耐摩耗性に優れる | ・紫外線に強く、屋外での使用に適している ・ひび割れに追従しやすい ・カラーバリエーションが豊富 | ・エポキシ塗料よりは耐久性が劣る ・完全硬化に時間がかかる場合がある |

| アクリル樹脂塗料 | 速乾性があり、価格が安く手軽に塗装できる | ・価格が安く、コストを抑えられる ・乾燥が速く、作業性に優れる | ・耐久性が低く、摩耗しやすい ・車のタイヤが乗る場所には不向き |

塗料を選ぶ際には、性能だけでなく「使いやすさ」も重要です。土間コンクリート用塗料には、大きく分けて2つのタイプがあります。

塗料タイプの違い

- 一液性塗料: 缶を開けてそのまま塗れる手軽なタイプです。硬化剤を混ぜる手間がないため、DIY初心者の方でも扱いやすいのが特徴です。

- 二液性塗料: 主剤と硬化剤という2つの液体を、塗装直前に混ぜてから使います。混ぜる手間はかかりますが、化学反応によって非常に強固な塗膜を形成するため、一液性よりも高い耐久性を発揮します。

このように、耐久性を最優先するなら二液性のエポキシ塗料、屋外で手軽に塗装したいなら一液性のウレタン塗料など、それぞれの塗料の特徴とタイプを理解し、塗装する場所の状況と照らし合わせることが、失敗しない塗料選びの第一歩です。

土間コンクリートの塗装費用はいくら?DIYと業者の料金相場を比較

土間コンクリートの塗装を考えたとき、最も気になるのは費用ではないでしょうか。自分で挑戦するDIYとプロの専門業者に依頼する場合では、費用に大きな差が生まれます。まずは、一般的なガレージ(約10㎡ / 約6畳)を塗装する際の費用相場を比較してみましょう。

DIYと専門業者の費用比較(ガレージ約10㎡の場合)

| 項目 | DIY | 専門業者 |

|---|---|---|

| 初期費用(目安) | 2万円~5万円 | 8万円~15万円 |

| 主な内訳 | 塗料、プライマー、道具代 | 材料費、人件費、下地処理費、諸経費 |

| メリット | 費用を安く抑えられる | 高品質、高耐久、手間がかからない |

| デメリット | 手間がかかる、失敗のリスクがある | 費用が高い |

ご覧の通り、初期費用だけを見ればDIYが圧倒的に安く済みます。この価格差が生まれるのは、DIYが材料費と道具代だけで済むのに対し、業者への依頼では高品質な施工を保証するための人件費や専門機材の費用、諸経費が含まれるからです。

例えば、一般的な乗用車1台分のガレージ(約10㎡)を塗装する場合、DIYであれば床用塗料や下塗り用のプライマー、ローラーや刷毛といった道具一式を揃えても、合計で2万円から5万円程度に収まることがほとんどです。

一方、同じ面積を専門業者に依頼した場合の費用相場は8万円から15万円程度となります。この金額には、塗料代だけでなく、塗装の寿命を左右する高圧洗浄や研磨といった徹底した下地処理、そして数年間の耐久性を実現するプロの施工技術の対価が含まれています。

初期費用だけを比較するとDIYが魅力的に見えますが、長期的な視点も重要です。プロによる施工は塗膜が長持ちするため、塗り替えの頻度が減り、結果的にメンテナンスコストを抑えられる可能性があります。費用だけでなく、仕上がりの品質、手間、そして将来的なコストまでを総合的に考えて、ご自身にとって最適な方法を選びましょう。

知っておきたい土間コンクリート塗装のデメリットと絶大なメリット

土間コンクリート塗装には、見た目や機能性を劇的に向上させる絶大なメリットがあります。しかし、後悔しないためには、手間や剥がれのリスクといったデメリットも事前に理解しておくことが不可欠です。良い面だけを見て始めてしまうと、「こんなはずじゃなかった」という失敗につながりかねません。

まずは、メリットとデメリットの全体像を比較して把握しましょう。

土間コンクリート塗装のメリット・デメリット一覧

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 機能性 | ・コンクリートの粉塵を抑え、掃除が楽になる ・油シミやタイヤ痕が付きにくくなる ・防滑塗料で安全性が向上する | ・下地処理が不十分だと数年で剥がれるリスクがある |

| 美観 | ・殺風景な床が、おしゃれで清潔な空間に変わる ・カラーやデザインで個性を表現できる | ・経年劣化で色褪せや傷が目立つようになる |

| 維持管理 | ・コンクリートの劣化やひび割れを防ぎ、寿命を延ばす | ・数年に一度の塗り替え(メンテナンス)が必要になる |

| コスト・手間 | ・業者に依頼するよりDIYなら費用を抑えられる | ・下地処理から乾燥まで数日間の手間と時間がかかる |

具体的なメリットとして最も大きいのは、機能性の向上です。コンクリート特有の白い粉塵の発生を完全にシャットアウトできるため、ガレージや倉庫内の車や荷物が汚れにくくなり、掃除の手間が大幅に減ります。また、塗料が保護膜となることで、油シミやタイヤ痕が付きにくく、汚れても簡単に拭き取れるようになります。さらに、殺風景な灰色の床が、選んだ色で美しく生まれ変わり、空間全体が明るく洗練された印象に変わる点も魅力です。

一方で、デメリットも存在します。最も注意すべきは「剥がれ」のリスクです。特に、下地処理(清掃や油分除去)を徹底しないと、塗料がうまく密着せず、車のタイヤの熱や摩擦で簡単に剥がれてしまいます。また、塗装は永久的なものではなく、使用頻度にもよりますが、一般的に5〜10年程度で塗り替えが必要になるため、長期的なメンテナンスの手間とコストを考慮しなければなりません。

このように、土間コンクリート塗装にはデメリットもありますが、それらを正しく理解し、適切な手順で施工すれば、得られるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

駐車場をおしゃれに!コンクリート塗装のDIYアイデアと色の選び方

土間コンクリート塗装は、色やデザインを少し工夫するだけで、単なる駐車スペースから、あなたの個性を表現するおしゃれな空間へと生まれ変わらせることができます。なぜなら、最近はDIYで扱いやすい豊富なカラー塗料や、ステンシルシート、ラインテープといった便利な道具が手軽に手に入るため、専門的な技術がなくてもプロ顔負けのデザインを実現できるからです。

例えば、色の選び方一つで空間の印象は大きく変わります。明るいグレーやベージュを選べば、空間全体が広く清潔に見える効果があります。一方で、濃いグリーンやネイビーのような落ち着いた色を選ぶと、重厚感のあるアメリカンガレージのような雰囲気を演出できるでしょう。

まずは、どのような空間にしたいか、具体的なイメージを膨らませてみましょう。

目指したいスタイル別 カラーコーディネート例

- モダンで洗練されたスタイル: 無彩色であるチャコールグレーやライトグレーを基調とし、白や黒のラインで引き締めると、シャープで都会的な印象になります。

- インダストリアル(工業的)なスタイル: コンクリートの質感を活かしたダークグレーや、サビを思わせるブラウン系の色を取り入れると、無骨でかっこいいガレージが完成します。

- ナチュラルで温かみのあるスタイル: ベージュやアースカラー(薄い茶色や緑色)を選ぶと、建物や周囲の植栽と調和し、柔らかく優しい雰囲気を醸し出します。

色が決まったら、さらにデザインを加えてみましょう。少しの手間で、仕上がりは格段に向上します。

ワンランク上を目指すデザインアイデア

- ステンシルで個性をプラス: 市販のステンシルシートを使えば、好きな文字やロゴ、番号などを簡単に入れることができます。駐車番号やオリジナルのマークを配置するだけで、一気にオリジナリティが高まります。

- ライン引きで機能性とデザイン性を両立: マスキングテープや専用のラインテープを使えば、駐車スペースの区画線を美しく引くことが可能です。機能性が向上するだけでなく、見た目のアクセントにもなります。

- 2色塗りで空間を区切る: 歩行スペースと駐車スペースを色分けするなど、2色以上を使うことで、空間にメリハリが生まれます。

このように、土間コンクリート塗装は、コンクリートを保護するという機能的な役割だけでなく、住まいの第一印象を演出し、愛車がより一層映える「自分だけの城」を創り上げる絶好の機会です。

失敗原因の9割!塗装が剥がれないための絶対的な下地処理術

土間コンクリート塗装の成功は、塗装作業そのものよりも、その前段階である下地処理で9割が決まると言っても過言ではありません。なぜなら、塗料がコンクリートに強力に密着するためには、表面の汚れや油分が一切なく、塗料がしっかりと食いつくための最適な状態を作る必要があるからです。この地道な作業を省略してしまうと、せっかく塗装しても数週間で塗膜が膨れたり、車のタイヤの熱で簡単に剥がれたりといった失敗に直結します。

逆に言えば、これから説明する下地処理のポイントを丁寧に行うことこそが、プロ級の美しい仕上がりを長期間維持するための最も確実な方法です。

塗装の寿命を決める下地処理の重要ポイント

- 高圧洗浄と清掃: まず、表面のホコリ、砂、泥、コケなどを徹底的に洗い流します。目に見えない細かな塵も塗料の密着を妨げる大きな原因になります。

- 油分の完全除去: ガレージの場合、タイヤ痕やオイル染みは必ず存在します。これらは水を弾くため、そのまま塗装するとその部分だけが浮き上がり、剥がれの原因となります。パーツクリーナーやコンクリート用の油分除去剤を使い、完全に除去することが不可欠です。

- ケレン作業(表面研磨): ツルツルしたコンクリート表面には塗料が密着しにくいため、ワイヤーブラシやサンダーで表面を軽く荒らし、微細な傷をつけます。この「目荒らし」作業により、塗料の食いつきが格段に向上します。

- ひび割れ・欠けの補修: 幅0.3mm以上のひび割れやコンクリートの欠けは、塗装前に専用の補修材で埋めておきましょう。これを放置すると、そこから水が浸入し、塗膜の膨れやさらなる劣化を引き起こします。

- 完全な乾燥: 洗浄や補修後は、コンクリートを完全に乾燥させることが絶対条件です。表面が乾いて見えても内部に水分が残っていると、蒸発する際に塗膜を押し上げてしまい、膨れの原因となります。天気の良い日に最低でも1日以上、できれば2〜3日乾燥させるのが理想です。

これらの下地処理は、塗装作業全体の中で最も時間と労力がかかる部分かもしれません。しかし、この工程にどれだけ丁寧に取り組めるかが、数年後の床の状態を大きく左右するのです。

プロ級の仕上がりと耐久性を実現する塗装のコツとメンテナンス術

DIYでもプロのような美しい仕上がりを長期間維持することは可能です。なぜなら、塗装の美しさと寿命は、塗り方の技術と完成後の手入れによって大きく左右されるため、少しのコツを実践するだけで見違えるほどの差が生まれます。

まず、塗装を美しく仕上げるためのプロの技から見ていきましょう。ムラのない均一な塗膜を作るには、ローラーをアルファベットの「W」を描くように動かすのが効果的です。これにより、塗料の溜まりやカスレを防げます。また、壁際や隅など、ローラーが届きにくい部分は、先に刷毛で塗装しておく「ダメ込み」という作業を行うことで、塗り残しがなくなり、全体の仕上がりが格段に向上します。

次に、完成した美しい塗装を長持ちさせるメンテナンス術です。日々の手入れは、塗膜の寿命を延ばす鍵となります。

塗装を長持ちさせるメンテナンスのポイント

- 日常清掃: 砂や泥は塗膜を傷つける原因になるため、ほうきでこまめに掃き掃除をしましょう。

- 汚れへの対応: 油汚れなどが付着した際は、中性洗剤を薄めた水で早めに拭き取ることが大切です。

- 部分補修: 小さな剥がれを見つけたら、サンドペーパーで軽く研磨し、同じ塗料で部分的に塗り直す「タッチアップ補修」を行うことで、劣化の進行を防げます。

最後に、塗り替えの最適なタイミングを見極めるサインについてです。どんなに良い塗装でも、いずれは寿命を迎えます。

塗り替えを検討すべきサイン

- チョーキング現象: 表面を指で触った際に白い粉が付く状態です。これは塗料が劣化した最も分かりやすいサインです。

- 色あせや塗膜の浮き: 全体的な色あせや、塗膜が水ぶくれのように浮いている場合も、塗り替えが必要なサインとなります。

これらのサインを見逃さず、適切なタイミングで再塗装することが、コンクリートを保護し、長期にわたって美観を保つ秘訣です。丁寧な作業とメンテナンスを心掛けることで、DIYでも満足のいく土間コンクリート塗装が実現します。

DIYは無理?専門業者エスケー住宅サービスに依頼する判断基準

DIYでの土間コンクリート塗装は素晴らしい挑戦ですが、特定の状況では専門業者に依頼する方が、時間、品質、費用の面で最終的に賢い選択となる場合があります。なぜなら、専門業者は豊富な経験と専用の機材を使い、DIYでは難しい高い耐久性と美しい仕上がりを実現し、長期的な安心感も提供できるからです。

まずは、DIYと専門業者に依頼した場合の違いを比較してみましょう。

DIY vs 専門業者の比較

| 項目 | DIY | 専門業者 |

|---|---|---|

| 仕上がりの質 | 作業者の技術に左右される | 均一でプロ品質の仕上がり |

| 耐久性 | 下地処理や塗料の選定次第 | 高い耐久性を実現 |

| 初期費用 | 安価に抑えられる | DIYより高額になる |

| 手間・時間 | 非常に手間がかかる | 全て任せられる |

| 失敗のリスク | 高い(剥がれ、ムラなど) | ほぼ無い(保証が付く場合も) |

| 長期コスト | 早期の再塗装が必要な場合も | 長持ちするため結果的に安くなることも |

上の表を見て、どちらが良いか迷う方もいるかもしれません。特に以下のようなケースでは、専門業者への依頼を強くおすすめします。

専門業者への依頼を検討すべき5つのサイン

- 塗装面積が20㎡以上と広い場合:広い面積をムラなく均一に塗るには高い技術が必要です。時間と労力も膨大にかかり、途中で断念してしまうリスクもあります。

- コンクリートの劣化が激しい場合:深いひび割れや欠け、油シミがひどい床は、専門的な下地処理が不可欠です。この工程を怠ると、塗装が数ヶ月で剥がれる原因になります。

- 駐車場など高い耐久性が求められる場合:車両の重さやタイヤの熱に耐えるには、業務用塗料の選定と適切な施工が欠かせません。DIY用の塗料では、すぐに剥がれてしまう可能性があります。

- 完璧な仕上がりを求める場合:ショールームのような美しい床や、店舗のようなデザイン性の高い床を目指すなら、プロの技術と専用機材を持つ業者に任せるのが確実です。

- 作業時間を確保できない場合:下地処理から乾燥まで、土間コンクリート塗装は数日かかります。忙しくてまとまった時間を取れない方は、業者に依頼する方が効率的です。

もし、これらのサインに1つでも当てはまる、またはDIYに少しでも不安を感じる場合は、ぜひ私たちエスケー住宅サービスにご相談ください。

エスケー住宅サービスでは、お客様の床の状態やご予算、ご要望を丁寧にお伺いし、最適な施工プランと無料お見積もりをご提案します。DIYにかかる費用や予想される仕上がりと、私たちがご提供するプロの仕上がりを具体的に比較検討し、お客様が最も納得できる選択をサポートいたします。無理な営業は一切いたしませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

土間コンクリート塗装に関するよくある質問と回答まとめ

土間コンクリートの塗装を考え始めると、「どれくらい長持ちするの?」「滑らないかな?」といった、さまざまな疑問が浮かびます。ここでは、DIYを始める前に知っておきたい、よくある質問とその答えをまとめました。作業前の不安を解消し、自信を持って塗装に臨みましょう。

Q1. 塗装の寿命はどのくらいですか?

A1. 塗装の寿命は、選ぶ塗料の種類と使用環境によって大きく変わり、目安として1年から10年以上と幅があります。

塗料の種類による耐用年数の違いは以下の通りです。

塗料の種類別 耐用年数の目安

| 塗料の種類 | 耐用年数の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| アクリル系塗料 | 1年~3年程度 | 価格が安く手軽ですが、耐久性は低めです。 |

| ウレタン系塗料 | 3年~5年程度 | 耐久性と価格のバランスが良く、DIYで人気があります。 |

| エポキシ系塗料 | 5年~10年以上 | 最も耐久性が高く、車両の通行が多い場所にも適していますが、価格は高めです。 |

また、車が頻繁に通る駐車場や、常に雨や紫外線にさらされる屋外では、塗膜の劣化が早まる傾向にあります。

Q2. 塗装すると雨の日に滑りやすくなりませんか?

A2. はい、ツヤのある仕上げにすると、雨や水に濡れた際に滑りやすくなる可能性があります。しかし、これは対策が可能です。

安全性を確保するためには、以下の方法があります。

- 防滑(ぼうかつ)タイプの塗料を選ぶ: あらかじめ滑り止めの粒子が含まれている塗料です。

- 滑り止め材(骨材)を混ぜる: 塗料に砂のような粒子を混ぜてから塗ることで、表面がザラザラになり滑りにくくなります。

- 塗料を塗った後に散布する: 1回目の塗装後、塗料が乾く前に滑り止め材を均一にまき、乾燥後に2回目の塗装を行う方法もあります。

特に、人が歩く玄関アプローチやスロープでは、滑り止め対策を必ず行いましょう。

Q3. アスファルトにも同じ塗料を塗れますか?

A3. いいえ、基本的にコンクリート用の塗料はアスファルトには塗れません。

理由は、素材の性質が全く違うからです。アスファルトは油分を含んでおり、温度変化で伸び縮みする柔らかい素材です。一方、コンクリート用塗料は硬い膜を作るため、アスファルトの動きに追従できず、すぐに密着不良を起こして剥がれてしまいます。

アスファルトに塗装する場合は、必ず「アスファルト用」と記載された専用の塗料を使用してください。

Q4. 塗装が剥がれてしまった場合、どう補修すればいいですか?

A4. 小さな剥がれであれば、ご自身で部分的に補修することができます。

簡単な補修手順は以下の通りです。

- 旧塗膜の除去: 剥がれた部分と、その周りの浮きかけている塗膜をワイヤーブラシやスクレーパーで完全に削り取ります。

- 清掃・脱脂: 補修する部分の汚れや油分をきれいに拭き取ります。

- 下塗り(プライマー): 補修箇所にプライマーを塗り、塗料の密着性を高めます。

- 上塗り: プライマーが乾燥したら、以前使用したのと同じ上塗り塗料で塗装します。

剥がれが広範囲に及ぶ場合は、部分補修ではかえって見栄えが悪くなることもあるため、全面的な塗り替えを検討するのがおすすめです。

Q5. 塗料の臭いはどれくらい続きますか?近所迷惑になりませんか?

A5. 臭いの強さと持続期間は、水性塗料か油性(溶剤)塗料かによって大きく異なります。

- 水性塗料: 臭いは比較的少なく、乾燥も速いです。しかし、完全に臭いがなくなるまでには数日かかることもあります。屋内や住宅が密集している場所での使用に適しています。

- 油性(溶剤)塗料: シンナー特有の強い臭いがあり、乾燥後も数日から1週間以上続くことがあります。耐久性は高いですが、使用する際は近隣への配慮が不可欠です。

トラブルを避けるために、作業中はもちろん、塗料が完全に乾くまで窓を開けるなどして、十分な換気を心がけましょう。また、油性塗料を使う場合は、事前にご近所へ作業日時を伝えておくと安心です。