ガレージ・物置付きカーポートの値段は総額いくら?工事費込み相場と後悔しない選び方

1分でわかるこの記事のポイント

| 結論(Point) | 理由・根拠(Reason) | 具体アクション/事例(Example→Plan) |

|---|---|---|

| 工事費込み総額の目安:1台用40〜90万円・2台用70〜150万円 | 本体価格+基礎工事+組立費で決まり、台数・耐雪仕様・地域差で上下する | オンライン見積もり&相見積もりで自宅条件の総額を早めに把握する |

| 費用内訳を押さえれば“ぼったくり”回避 | 総額の6〜7割は本体代+標準工事費、残りはオプション・残土処分などで最大+30% | 見積書で「本体」「工事」「オプション」「諸経費」を項目別にチェックし、不明点は必ず質問 |

| “最安”より“コスパ”重視が失敗しないコツ | 耐久性・保証の差で10年後の総コストが逆転 (例) スチール<アルミ、耐雪100 cm仕様は+20〜30万円 | イナバ《ガレーディア》vs ヨド《ラヴィージュⅢ》など性能比較表で耐久性と保証年数を確認 |

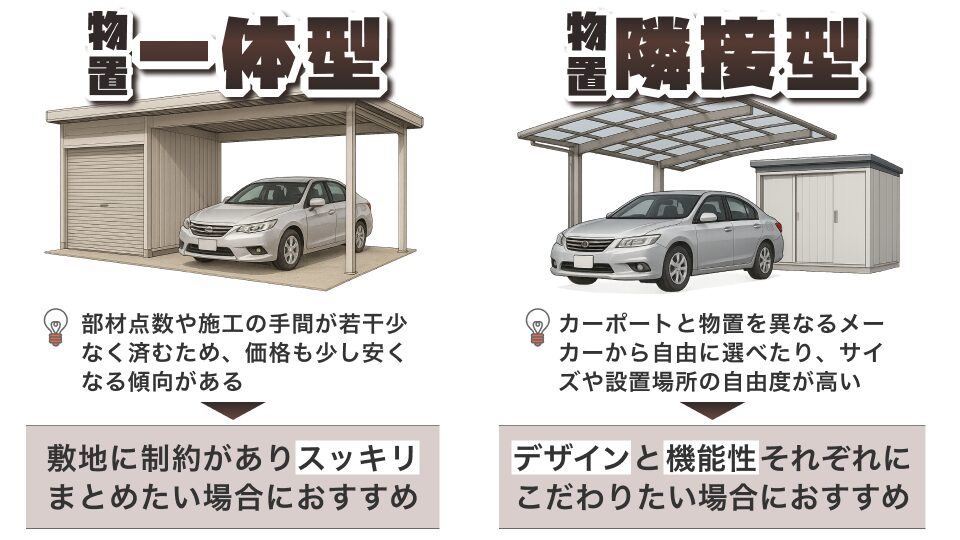

| 物置一体型=価格◎/隣接型=自由度◎ | 部材数と施工手間が少ない一体型は割安、一方隣接型はメーカー混在や将来の拡張が容易 | 敷地が狭い・価格重視▶︎一体型 / デザイン・拡張性重視▶︎隣接型 ─ 優先順位でタイプを選定 |

| 優良業者選びが総費用も満足度も左右 | 施工品質とアフター対応で差 (例) 保証範囲や補修対応が不十分だと追加費用発生 | 施工実績写真・口コミ・保証書を確認し3社以上で相見積もり。価格・実績・対応のバランスで決定 |

「物置付きカーポートの値段って、工事費込みで結局いくら?」と、総額費用がわからず悩んでいませんか。大切な愛車と、庭に散らかりがちなタイヤやガーデニング用品をまとめて守れる便利な設備ですが、業者に見積もりを依頼する前に、大体の相場を知っておきたいですよね。

結論からお伝えすると、物置付きカーポートを設置する工事費込みの値段は、1台用で約40万円~90万円、2台用では約70万円~150万円が目安です。

なぜなら、本体価格はメーカーやサイズ、お住まいの地域に必要な耐雪性能などによって大きく異なり、さらに基礎工事や組立費といった「見えにくい工事費」も加わるため、総額が分かりにくくなっているからです。適正価格を知らずに契約すると、気づかないうちに損をしてしまう可能性もあります。

そこでこの記事では、あなたが適正価格で理想の物置付きカーポートを選べるよう、以下の3つのポイントを徹底的に解説します。

- メーカー・台数別の「工事費込み総額相場」

- 見積もりで損しないための「詳しい費用内訳」

- 後悔しないための「商品の賢い選び方と注意点」

最後までお読みいただければ、あなたの予算と希望にピッタリ合うプランが見つかり、「総費用」「耐久性」「使い勝手」の3つの軸で後悔のない選択ができるようになります。この記事で「値段」に関する疑問をすべて解消し、理想のカーポートライフへの第一歩を踏み出しましょう。

この記事でわかること

- 物置付きカーポートの工事費込みの総額相場(1台用・2台用・3台以上)

- 見積もり前に知っておくべき詳しい費用内訳(本体代・工事費・オプション費)

- イナバやヨドコウなど人気メーカー別の値段と特徴の比較

- 予算やデザインで選べるリアルな施工事例と費用

- 後悔しないためのサイズの選び方と失敗しないための注意点

- 信頼できる優良な外構業者の見つけ方と相見積もりのコツ

物置付きカーポートの値段は工事費込みでいくら?総額相場を一覧表で解説

物置付きカーポートの設置にかかる総費用は、お車の台数や選ぶ製品のタイプによって大きく変わってきます。まずはおおまかな相場を把握することが、具体的な計画を立てるための第一歩となります。全体の費用感を持つことで、ご自身の予算に合うか、どの程度のグレードのものが検討できるのかが見えてくるでしょう。

ここでは、物置付きカーポートの値段について、以下のポイントを詳しく解説していきます。

物置付きカーポートの価格相場

- 【1台用】物置付きカーポートの値段と工事費込みの総額目安

- 【2台用】物置付きカーポートの値段と工事費込みの総額目安

- 【3台以上用】物置付きカーポートの値段と工事費込みの総額目安

- タイプ別の値段の違い。物置一体型と隣接型はどちらがお得?

物置付きカーポートの総額相場(工事費込み)

| 車の台数 | 物置のタイプ | 本体価格目安 | 標準工事費目安 |

|---|---|---|---|

| 1台用 | 物置一体型 | 50万円~130万円 | 15万円~30万円 |

| 1台用 | 物置隣接型 | 40万円~90万円 | 15万円~30万円 |

| 2台用 | 物置一体型 | 100万円~230万円 | 20万円~40万円 |

| 2台用 | 物置隣接型 | 70万円~160万円 | 20万円~40万円 |

| 3台以上用 | 物置一体型/隣接型 | 200万円~ | 30万円~ |

※上記はあくまで目安であり、選ぶメーカー、製品グレード、オプション、設置場所の状況によって価格は変動します。

【1台用】物置付きカーポートの値段と工事費込みの総額目安

1台用の物置付きカーポートは、初めてカーポートの設置を検討される方にも人気があります。まずは工事費込みの総額目安を知ることが、具体的な検討を進める上で重要です。具体的な金額のイメージを持つことで、ご自身の予算と照らし合わせながら、どのメーカーのどの商品を比較検討していくか、次のステップに進みやすくなるでしょう。

1台用物置付きカーポートの価格について、主要メーカーごとに詳しく見ていきましょう。

1台用 物置付きカーポート メーカー別価格相場(工事費込み総額目安)

| メーカー | 代表的な製品シリーズ(例) | 総額目安(工事費込み) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| イナバ物置 | ガレーディア | 70万円~180万円 | 頑丈さ、耐雪性、豊富なオプション |

| ヨドコウ(淀川製鋼所) | ラヴィージュIII | 65万円~170万円 | おしゃれなデザイン、使いやすさ、サビへの強さ |

| LIXILなどその他 | カーポートSC + 物置など | 40万円~100万円 | デザイン性の高いカーポートと物置の組み合わせが可能、選択肢の多さ |

※製品のグレードやオプション、工事内容によって価格は変動します。

イナバ製(ガレーディア等)1台用の値段相場

イナバ製の1台用物置付きカーポート、例えば「ガレーディア」シリーズは、その頑丈さで人気があり、価格の目安を知っておくことは比較検討の基準になります。多くの方が選ぶ人気メーカーの代表的な製品の価格を知ることで、他の製品と比較する際のしっかりとした判断材料になるでしょう。

イナバの「ガレーディア」シリーズで1台用の物置付きタイプを選ぶ場合、本体価格の定価は約80万円から150万円が目安ですが、実際には販売店での割引が適用されることが一般的です。工事費を含めた総額では、おおよそ70万円から180万円程度を見込んでおくと良いでしょう。雨樋や棚などの便利なオプションを追加すると、その分費用は上がりますが、シンプルな構成を選べば費用を抑えることも可能です。イナバ製品は「やっぱりイナバ、100人乗っても大丈夫」というCMのフレーズで知られるように、非常に堅牢な作りが特徴で、積雪地域に対応したモデルも豊富です。価格に幅があるのは、基本的なモデルか、より機能が充実した上位モデルか、また選択するオプションによって変動するためです。販売店で提示される価格(実売価格)は、カタログ記載の価格(定価)よりも安くなっていることが多い点も覚えておきましょう。

参考記事:イナバ物置の公式サイト

ヨドコウ製(ヨドガレージ等)1台用の値段相場

ヨドコウ製の1台用物置付きカーポート、例えば「ラヴィージュIII」シリーズは、おしゃれなデザインと使いやすさで選ばれており、価格帯も幅広いです。ヨドコウも人気のあるメーカーで、イナバ製品と比較検討される方が多いため、こちらの価格も把握しておくと、よりご自身に合った製品を選びやすくなります。

ヨドコウの「ラヴィージュIII」シリーズで1台用の物置付きタイプを選ぶ場合、本体価格の定価は約70万円から140万円が目安ですが、こちらも販売店によって割引が期待できます。工事費込みの総額では、だいたい65万円から170万円くらいが一般的な範囲です。見た目がおしゃれな木目調のシャッターを選んだり、便利な引き戸や棚を付けたりすると価格は上昇します。逆に、標準的な仕様を選べば、費用を抑えることもできます。ヨドコウ製品は、サビに強いガルバリウム鋼板を使用していたり、カラーバリエーションが豊富だったりする点が特徴です。イナバ製品とはデザインの雰囲気や得意とする機能が異なる場合があるため、両メーカーのカタログを見比べてみることをおすすめします。

参考記事:ヨドコウ(ヨド物置)の公式サイト

その他主要メーカー(LIXIL等)の1台用値段相場

LIXIL、三協アルミ、YKK APといった他の主要メーカーも、それぞれ特徴的な1台用物置付きカーポートを提供しており、価格も様々です。イナバやヨドコウ以外にも選択肢があることを知っておくことで、より多くの製品の中から、本当にご自身にぴったりの製品を見つけられる可能性が広がります。

例えば、LIXILのスタイリッシュな「カーポートSC」に物置を組み合わせるプランや、三協アルミの「G-1」シリーズのようなデザイン性の高いカーポートに物置を隣接させる方法などがあります。カーポート本体と物置を別々に選んで組み合わせるケースも多く、その場合、カーポート本体が約20万円から50万円、物置が約10万円から30万円程度、これに工事費を加えると、総額でだいたい40万円から100万円くらいが目安となります。デザイン性の高いアルミ製カーポートを選ぶと価格は高めになる傾向がありますが、スチール製のシンプルな物置と組み合わせることで費用を抑えることも可能です。

LIXIL(例:カーポートSC、ネスカ)、三協アルミ(例:G-1、カムフィエース)、YKK AP(例:エフルージュ、ジーポートneo)といったメーカー名と代表的なシリーズ名を覚えておくと、情報収集や業者との相談時に役立ちます。各メーカーでデザインや機能に特色があるため、「カーポートと物置を自由に組み合わせたい」という方にとっては、選択肢が大きく広がるでしょう。

参考記事:1台用カーポートの工事費込み相場

【2台用】物置付きカーポートの値段と工事費込みの総額目安

2台用の物置付きカーポートは、駐車スペースを有効に活用しつつ、十分な収納スペースも確保できるため、近年人気が高まっています。まずは工事費込みの総額目安を把握することが大切です。2台用は1台用と比較して高額になる傾向があるため、より慎重な予算計画が求められます。具体的な価格帯を知ることで、検討がスムーズに進められるでしょう。

2台用物置付きカーポートの価格について、主要メーカーごとに詳しく見ていきましょう。

2台用 物置付きカーポート メーカー別価格相場(工事費込み総額目安)

| メーカー | 代表的な製品シリーズ(例) | 総額目安(工事費込み) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| イナバ物置 | ガレーディア(連棟タイプ等) | 110万円~280万円 | 優れた耐久性、積雪対応、広いスペース確保が可能、カスタマイズ性 |

| ヨドコウ(淀川製鋼所) | ラヴィージュIII(連棟タイプ等) | 100万円~260万円 | 多彩なデザイン、カラーバリエーション、スムーズなシャッター操作 |

| LIXILなどその他 | カーポートSCワイド + 物置等 | 70万円~180万円 | デザイン性の高いカーポートとの組み合わせ、敷地対応力 |

※製品のグレードやオプション、工事内容によって価格は変動します。

イナバ製(ガレーディア等)2台用の値段相場

イナバ製の2台用物置付きカーポート、例えば「ガレーディア」シリーズの横幅が広いタイプや連棟タイプは、広い駐車スペースと大きな物置スペースを両方確保したい方に適しており、価格もそれに見合ったものになります。2台用においてもイナバ製品は人気が高く、その価格帯を把握しておくことは、品質を重視して選びたい方にとって重要な情報となるでしょう。

イナバの「ガレーディア」シリーズで2台用の物置付きタイプを選ぶ場合、本体価格の定価は約120万円から250万円が目安ですが、実際の販売価格はこれよりも安くなることが一般的です。工事費を含めた総額では、おおよそ110万円から280万円程度を見込んでおくと良いでしょう。車2台を駐車するだけでなく、自転車やバイクなども収納できるような広い物置スペースを希望する場合は、より大型のモデルとなり価格も上昇します。逆に、標準的な2台用のサイズであれば、この範囲内で検討できます。イナバ製の2台用は、複数のガレージを連結してさらに広くできるタイプや、積雪量の多い地域向けの非常に堅牢なモデルが充実しているのが特徴です。電動シャッターや側面出入り用のドア、物置内部を仕切る壁などを追加すると、その分価格も変動します。

ヨドコウ製(ヨドガレージ等)2台用の値段相場

ヨドコウ製の2台用物置付きカーポート、例えば「ラヴィージュIII」シリーズの横幅が広いタイプや連棟タイプは、デザインのバリエーションが多く、機能と価格のバランスを考慮して選ぶことができます。ヨドコウも2台用で人気があり、イナバ製品と比較検討される方が多いため、こちらの価格も把握しておくと、よりご自身に合った製品を選びやすくなります。

ヨドコウの「ラヴィージュIII」シリーズで2台用の物置付きタイプを選ぶ場合、本体価格の定価は約110万円から230万円が目安ですが、こちらも販売店によっては割引が期待できます。工事費込みの総額では、だいたい100万円から260万円くらいが一般的な範囲です。見た目がおしゃれなシャッターや、便利な明かり窓、換気扇などを追加すると価格は上昇します。逆に、シンプルな構成にすれば、費用を抑えることが可能です。ヨドコウ製の2台用は、住宅のデザインに合わせやすいカラーバリエーションが豊富であったり、シャッターがスムーズに開閉できるような工夫が施されていたりする点が特徴です。イナバ製品と比較して、デザインの方向性や得意とするオプションなどが少し異なる場合があるため、どちらがご自身の好みや使い方に合うか比較検討してみましょう。

その他主要メーカー(LIXIL等)の2台用値段相場

LIXIL、三協アルミ、YKK APといった他の主要メーカーも、おしゃれで使いやすい2台用物置付きカーポートを数多く提供しており、価格も様々です。多くのメーカーの情報を知ることで、ご自身の好みや予算に最も合う製品を見つけやすくなるでしょう。

例えば、LIXILの広々とした「カーポートSC ワイド」に大型の物置を組み合わせるプランや、三協アルミの「U.スタイル アゼスト」のようなデザイン性の高いカーポートに物置を隣接させる方法などがあります。2台用のカーポート本体がだいたい40万円から100万円、大型の物置が20万円から50万円くらいで、それに工事費を加えると、総額でだいたい70万円から180万円くらいが目安となります。柱の位置を工夫して車の出し入れを容易にできるフレームタイプのカーポートや、採光性に優れた屋根材を選ぶと価格は上がりますが、敷地の形状に合わせやすくなったり、カーポートの下が明るくなったりするメリットがあります。逆に、標準的なスチール製のカーポートと物置の組み合わせであれば、費用を抑えることが可能です。各メーカーの代表的な2台用カーポートの名前(例:LIXIL フーゴ 2台用、三協アルミ スカイリード、YKK AP エフルージュツイン)を覚えておくと、販売店で相談する際に便利です。それぞれのメーカーでデザインや耐久性、選択できるオプションに特徴があるため、「カーポートと物置を自由に組み合わせて、自分だけの空間を作りたい」という方には豊富な選択肢があります。

参考記事:2台用カーポートの値段と費用相場

【3台以上用】物置付きカーポートの値段と工事費込みの総額目安

3台以上を駐車できる物置付きカーポートは、広い敷地が必要となり、製品の価格も工事費も高額になるため、しっかりとした予算計画が非常に大切です。3台以上用は特殊なケースが多く、情報も限られているため、おおよその価格帯や注意点をお伝えすることで、皆さんの不安を少しでも減らせればと考えています。

3台以上用の物置付きカーポートは、イナバの「ガレーディア」やヨドコウの「ラヴィージュIII」を複数連結するタイプや、特注品として製作されることが多くなります。本体価格だけで200万円を超えることも珍しくありません。工事費もカーポートの規模が大きくなる分だけ高額になり、地面を固める基礎工事や発生する土の処分費用も増加するため、総額では300万円から600万円以上になることもあります。もし、柱の位置を工夫して車の出し入れを容易にしたり、物置部分を非常に大きくしたりする場合は、さらに費用がかかることになります。逆に、できるだけシンプルな構造にすることでコストを抑える工夫も重要になってきます。3台以上用の大型カーポートを設置する場合、建築基準法に基づき役所への建築確認申請が必要になる可能性が高いことを覚えておきましょう。また、製造できるメーカーや製品が限られること、ほとんどオーダーメイドのような形になる場合があることも知っておくと良いでしょう。敷地の広さや形状、地面の高低差などが価格に大きく影響することも理解しておく必要があります。

参考記事:3台用カーポートの工事費込み総額

タイプ別の値段の違い。物置一体型と隣接型はどちらがお得?

物置付きカーポートには、物置がカーポートと構造的に一体化している「物置一体型」と、カーポートの隣に独立した物置を設置する「物置隣接型」の2つの主要なタイプがあります。それぞれ値段や使い勝手が異なるため、どちらが適しているかは、敷地の条件や使い方によって変わってきます。単純な価格だけでなく、設置スペースの有無、将来的な変更の可能性、デザインの好みなどを総合的に比較することで、本当にご自身に合ったタイプを選ぶことができるでしょう。

一般的に、同じメーカーで同程度の収納容量を持つ場合、物置一体型の方が部材点数や施工の手間が若干少なく済むため、価格も少し安くなる傾向があります。例えば、1台用の一体型が工事費込みで60万円だとすると、同等クラスのカーポートと物置を別々に購入して隣接させる場合は、合計で65万円程度になる、といったケースが考えられます。

しかし、隣接型には、カーポートと物置をそれぞれ異なるメーカーから自由に選べたり、物置のサイズや設置場所の自由度が高かったりするメリットがあります。敷地に制約がありスッキリとまとめたい場合は一体型、カーポートのデザインと物置の機能性それぞれにこだわりたい場合は隣接型、というように、優先順位に合わせて選ぶことができます。

物置一体型と物置隣接型の比較

| 特徴 | 物置一体型 | 物置隣接型 |

|---|---|---|

| メリット | – 省スペース | – カーポートと物置を自由に選べる |

| デメリット | – 物置のサイズや位置の自由度が低い | – 一体型より広いスペースが必要な場合がある |

| 価格傾向 | 隣接型よりやや安価な傾向 | 一体型よりやや高価になる傾向 |

| おすすめな方 | – 設置スペースを有効活用したい方 | – カーポートと物置、それぞれのデザインや機能にこだわりたい方 |

どちらのタイプがお得かは、一概には言えません。ご自身の「設置できるスペース」「予算」「デザインの好み」「将来的な変更の可能性」などを総合的に考慮して、最適なタイプを選びましょう。

見積もり前に確認!物置付きカーポートの値段を決める費用内訳の全て

物置付きカーポートの設置を検討する際、多くの方が気になるのは「結局いくらかかるのか?」という総額でしょう。しかし、その総額は様々な費用の積み重ねで構成されています。本体価格はもちろんのこと、設置に必要な工事費、こだわりを実現するためのオプション費用、そして見落としがちな諸経費まで、その内訳は多岐にわたります。

これらの費用項目を事前にしっかりと理解しておくことは、見積書の内容を正しく読み解き、不必要な出費を抑え、いわゆる「ぼったくり」を未然に防ぐために非常に重要です。どこにどれくらいの費用がかかるのかを知ることで、予算内で最適なプランを選び、納得のいく物置付きカーポート選びができるようになります。

この記事では、物置付きカーポートの値段を構成する主な費用内訳について、詳しく解説していきます。

本記事で解説する費用内訳のポイント

- 商品代金。値段の大部分を占めるカーポート本体の価格

- 基本の設置費用。標準工事費の内訳を詳しく解説

- こだわりを実現するオプション工事費の項目

- 見落としがちな諸経費。運搬費や現場管理費など

これらの情報を参考に、賢い業者選びと理想の物置付きカーポート実現の一助としてください。

商品代金。値段の大部分を占めるカーポート本体の価格

物置付きカーポートの総費用の中で、最も大きな割合を占めるのは、カーポート本体の商品代金です。この本体価格は、選ぶメーカー、使用されている材質、カーポートのサイズ(1台用、2台用など)、そして耐雪性能や耐風圧性能といった機能性によって大きく変動します。したがって、予算を具体的に考える上で、まずこの本体価格の相場を把握することが非常に重要なポイントとなります。

例えば、同じ1台用の物置付きカーポートであっても、比較的安価なスチール製でシンプルなデザインのものであれば、本体価格30万円程度から見つかることもあります。一方で、耐久性に優れたアルミ製でデザイン性の高いものや、イナバ製作所やヨドコウといった有名メーカーの人気シリーズになると、本体価格は50万円以上、場合によっては100万円を超えるケースも珍しくありません。

また、お住まいの地域環境も価格に影響します。例えば、積雪が多い地域で耐積雪100cm仕様の2台用カーポートを選ぶ場合、一般的な仕様の製品と比較して本体価格が20万円から30万円程度高くなることもあります。逆に、特に積雪の心配がない地域で、シンプルな1台用をお探しであれば、比較的リーズナブルなモデルから選択することが可能です。

主要メーカー別・タイプ別 物置付きカーポート本体価格帯の目安

| メーカー/タイプ | 1台用(物置一体型) | 2台用(物置一体型) | 1台用(物置隣接型) |

|---|---|---|---|

| YKK AP | 40万円~80万円 | 60万円~120万円 | 35万円~70万円 |

| LIXIL | 45万円~90万円 | 65万円~130万円 | 40万円~80万円 |

| 三協アルミ | 40万円~85万円 | 60万円~125万円 | 35万円~75万円 |

| イナバ物置(ガレーディア等) | 50万円~100万円 | 70万円~150万円 | ー |

| ヨドコウ(ラヴィージュ等) | 55万円~110万円 | 75万円~160万円 | ー |

※上記はあくまで一般的な目安であり、実際の価格は製品のシリーズ、グレード、オプション、販売店によって異なります。

材質による特徴と価格差

- スチール製: 比較的安価ですが、錆びやすいため定期的なメンテナンスが必要です。

- アルミ製: 軽量で耐久性が高く、錆びにくいのが特徴です。スチール製に比べると高価になる傾向があります。

- 屋根材:

- ポリカーボネート: 透明性があり、衝撃に強く、紫外線をカットする効果があります。価格は標準的です。熱線吸収タイプや熱線遮断タイプはやや高価になります。

- スチール折板: 耐久性、耐候性に優れ、特に積雪地域でよく用いられます。ポリカーボネートより高価になることが多いです。

サイズ(間口・奥行・高さ)によっても価格は変動します。一般的に、1台用標準サイズを基準とした場合、2台用は約1.5倍~2倍、高さのあるハイルーフ仕様は標準ルーフより10%~20%程度価格が上がると考えておくと良いでしょう。デザイン性(フラット型/アール型、カラーバリエーションの豊富さなど)も価格に影響し、凝ったデザインや特殊な色のものは高価になる傾向があります。

参考記事:積雪地域向けの雪国カーポートの値段

基本の設置費用。標準工事費の内訳を詳しく解説

物置付きカーポートを設置するには、商品代金とは別に「標準工事費」が必要です。この費用には、地面を整地してカーポートの基礎を作る作業や、購入したカーポートの部材を現地で組み立てて設置する作業などが含まれています。

標準工事費の内訳をしっかりと理解することは、業者から提示された見積書が妥当な金額かどうかを判断しやすくなるだけでなく、後から「こんなはずじゃなかった」という想定外の追加費用が発生するリスクを抑えることにも繋がります。詳細を把握することで、安心して工事を任せられるでしょう。

具体的にどのような作業に費用がかかるのか、主な内訳項目を以下で詳しく見ていきましょう。

標準工事費に含まれる主な作業内容

- 基礎工事費。地面を固めるコンクリート打設などの費用

- 組立設置費。カーポート本体を組み立てる職人の費用

- 残土処分費。基礎工事で発生した土の処分費用

これらの項目について、次の章でそれぞれ詳しく解説していきます。

基礎工事費。地面を固めるコンクリート打設などの費用

物置付きカーポートを安全に、そして長期間にわたって使い続けるためには、その土台となる基礎部分が非常に重要です。基礎工事費は、このカーポートをしっかりと支えるための頑丈な土台を作るための費用で、地面の掘削や砕石の敷き詰め、鉄筋の配置、そしてコンクリートの打設といった一連の作業が含まれます。

なぜなら、基礎工事はカーポート全体の耐久性や安全性に直接影響を与える、まさに縁の下の力持ちと言える工程だからです。適切な材料と工法でしっかりと施工された基礎があってこそ、カーポートは風雨や積雪、地震などにも耐えることができます。そのため、この部分には相応の費用がかかることを理解しておく必要があります。

具体的に見ていくと、基礎工事ではまず、カーポートの柱を立てる位置を正確に割り出し、必要な深さまで地面を掘り進めます。これを「掘削(くっさく)作業」といい、1箇所あたり1万円から2万円程度の費用がかかるのが一般的です。次に、掘った穴の底に砕石(細かく砕いた石)を敷き詰めて、専用の機械で突き固めます。これは「砕石敷き・転圧」と呼ばれ、地面の強度を高めるために行われ、1箇所あたり数千円が目安です。

その後、コンクリートの強度をさらに高めるために鉄筋を格子状に組んで配置します(配筋作業:費用目安数千円/箇所)。そして、型枠(コンクリートを流し込むための枠)を設置し、セメント、砂、砂利、水を混ぜ合わせたコンクリートを流し込みます。この「コンクリート打設」には、材料費と作業費を含めて1箇所あたり2万円から4万円程度かかります。

これらの作業には、砕石、セメント、砂利、鉄筋といった材料費と、これらを扱う作業員の人件費が含まれます。例えば、一般的な1台用カーポートで柱が2本立つ場合(独立基礎)、これらの基礎工事費用の合計で5万円から10万円程度が目安となります。

ただし、設置場所の状況によっては追加費用が発生することもあります。例えば、設置場所の地面が既にコンクリートで舗装されている場合、柱を立てる部分のコンクリートを壊して取り除く「ハツリ工事」が必要になります。この場合、1箇所あたり1万円から2万円程度の追加費用が見込まれます。逆に、地盤が非常に軟弱な場合は、杭を打ち込んだり地盤を固めたりする「地盤改良工事」が必要になることもあり、その場合はさらに費用が加算されることを覚えておきましょう。

組立設置費。カーポート本体を組み立てる職人の費用

組立設置費とは、購入した物置付きカーポートの柱や梁、屋根、物置部分の壁といった部材を、現場で図面通りに正確に組み立てて設置するための職人さんの手間賃です。

なぜなら、カーポートの組み立ては、単に部品を繋ぎ合わせるだけではなく、水平・垂直を正確に出したり、ボルトを適切な力で締め付けたりと、専門的な知識と高度な技術、そして経験が求められる作業だからです。安全かつ美しく、そして製品が持つ性能(耐風圧性や耐積雪性など)を十分に発揮できるように仕上げるためには、プロの職人に依頼する必要があります。そのための費用が組立設置費として計上されます。

組立設置作業の具体的な流れとしては、まず基礎の上にカーポートの柱を正確に、そしてまっすぐ垂直に建てるところから始まります。次に、柱と柱の間に梁(はり)や母屋(もや)といった骨組みとなる部材を順番に取り付けていきます。骨組みが完成したら、屋根材(ポリカーボネート板やスチール折板など)や物置部分の壁材、そして雨水を排水するための雨樋(あまどい)などを設置します。これらの作業の各工程で、水平器などを使って歪みがないかを確認しながら、ボルトやビスを確実に締め付けて固定していきます。

これらの作業は、時には高い場所での作業や、重たい部材の取り扱いも伴うため、安全管理も重要です。通常は2名以上の専門職人がチームを組んで、数時間から1日以上かけて慎重に作業を進めます。

組立設置費は、カーポートのサイズ(1台用か2台用かなど)、構造の複雑さ(シンプルな形状かデザイン性の高いものか)、そして作業に必要な日数によって変動します。目安としては、1台用の比較的シンプルなカーポートであれば5万円から10万円程度、2台用や大型のもの、あるいは物置部分の組み立てが複雑なデザイン性の高い製品の場合は、15万円から25万円程度かかることもあります。

もし、「自分で組み立てれば安く済むのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、DIYで組み立てる場合、専用の工具(インパクトドライバー、水平器、脚立など)の購入費用やレンタル費用がかかりますし、何よりも膨大な作業時間が必要です。さらに、部品を破損させたり、組み立てがうまくいかずに歪んでしまったり、最悪の場合は強風などで倒壊してしまうリスクも伴います。万が一、DIYが原因で製品が破損した場合、メーカー保証の対象外となる可能性も高いです。こうしたリスクや手間を考えると、専門業者に依頼する方が、結果的に時間もコストも抑えられ、安全で確実な仕上がりが期待できるため、コストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

残土処分費。基礎工事で発生した土の処分費用

残土処分費とは、物置付きカーポートの基礎工事で地面を掘った際に出る土(これを「残土」といいます)を、法律に基づいて適切に処分するためにかかる費用のことです。

なぜなら、工事で発生した土は、単に「いらなくなった土」としてその辺に捨てて良いわけではありません。建設工事に伴って発生する土砂(残土)は、場合によっては産業廃棄物として扱われることもあり、不法投棄は法律で厳しく罰せられます。そのため、専門の業者によって、定められたルールに従って適切に処分する必要があり、そのための費用が発生するのです。

カーポートの基礎を作るためには、柱を立てる部分の地面を掘削する必要があります。その際に、掘り起こされた土砂が必ず発生します。この発生した残土は、全てその場で処理できるわけではなく、多くの場合、ダンプトラックなどの運搬車両を使って掘削現場から運び出し、自治体が指定する処分場や、民間の残土受け入れを行っている中間処理施設へ持ち込む必要があります。

残土処分費は、いくつかの要因によって変動します。

- 残土の量: 当然ながら、掘削する範囲が広かったり深かったりすれば、発生する残土の量も多くなり、処分費用も高くなります。

- 処分場までの距離: 運搬する距離が長くなれば、その分ガソリン代や人件費がかさみます。

- 土質: 土の種類(粘土質か砂質か、石やガラなどが混じっているかなど)によって、受け入れ先の処分費用が変わることがあります。

一般的には、1立方メートル(1メートル×1メートル×1メートルのサイコロ状の体積)あたり5,000円から1万5,000円程度の費用がかかることがあります。例えば、1台用カーポートの柱を2本立てるための一般的な独立基礎工事で発生する残土の量は、おおよそ0.5立方メートルから1立方メートル程度になることもあります。その場合、残土処分費用として数千円から1万5千円程度が見積もりに計上されることになります。

もし、「自分で処分すれば安上がりなのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、自治体によっては一般家庭から出る残土の受け入れをしていない場合や、少量であっても高額な処分費を請求されるケース、そもそも持ち込みが禁止されていることもあります。また、土は意外と重く、運搬するだけでも大変な労力が必要です。こうした手間やリスクを考えると、専門業者に一括して任せるのが確実で安心な方法と言えるでしょう。

こだわりを実現するオプション工事費の項目

物置付きカーポートを単に車を停めて物を収納するだけのスペースとしてではなく、より便利で快適な空間にするためには、様々なオプションを追加することができます。例えば、夜間の利用を助ける照明、電動工具や掃除機の使用に便利なコンセント、雨風の吹き込みを防ぐサイドパネルなどがあります。これらのオプションを設置する際には、製品本体の価格とは別に、取り付けのための工事費、つまりオプション工事費が必要になります。

オプションは、ご自身のライフスタイルやカーポートの利用目的に合わせて賢く選ぶことで、設置後の満足度を格段に高めることができます。しかし、あれもこれもと追加していくと、当然ながら総費用も膨らんでしまいます。そのため、各オプションにどれくらいの費用がかかるのかを事前に把握し、予算とのバランスを考えながら慎重に検討することが大切です。

ここでは、代表的なオプションの種類と、それらを設置する際にかかる費用の目安について解説します。

主なオプションと工事費の目安

- 照明やコンセントを付ける電気工事の費用

- 雨風を防ぐサイドパネルやシャッターの追加費用

- 使い勝手を良くする棚や収納の設置費用

これらのオプションについて、次の章でそれぞれ詳しく見ていきましょう。

照明やコンセントを付ける電気工事の費用

カーポートに照明やコンセントを設置する場合、まず照明器具やコンセント本体の価格が必要になります。それに加えて、ご自宅の母屋にある分電盤からカーポートまで電気配線を引き込み、器具を取り付けて接続するといった電気工事のための費用が別途発生します。

なぜなら、電気工事は専門的な知識と技術が不可欠であり、日本では「第二種電気工事士」以上の国家資格を持った人でなければ行うことができないと法律で定められているからです。これは、配線ミスや不適切な施工による漏電や火災といった重大な事故を防ぎ、安全に電気を利用できるようにするためです。したがって、これらの作業は必ずプロの電気工事士に依頼する必要があり、そのための費用がかかるのです。

具体的に見ていくと、まず照明を設置する場合、夜間の車の出し入れや防犯に役立つ人感センサー付きのLEDライトや、カーポート内をほんのり照らす常夜灯機能付きのダウンライトなど、様々な種類の照明器具があります。これらの器具本体の価格は、機能やデザインによって数千円から数万円と幅があります。

これに加えて、母屋の分電盤からカーポートまで電線を引く配線工事(地面の下を通す地中埋設配線や、壁や柱に沿わせる露出配線など)、照明のオンオフを操作するスイッチの取り付け、そして照明器具への結線作業などが必要になります。これらの電気工事費は、配線の距離や方法、作業の難易度によって異なりますが、一般的には1万5千円から4万円程度が目安となります。

次にコンセントですが、これも照明と同様に、コンセント本体の価格(雨風にさらされる屋外での使用を考慮した防水タイプのものが一般的で、数千円程度)と、配線工事および設置工事の費用がかかります。合計で2万円から5万円程度が目安と考えておくと良いでしょう。カーポートにコンセントがあれば、電動工具を使ってDIY作業をしたり、掃除機をかけて車内清掃をしたり、将来的には電気自動車(EV)の充電設備を設置する際の基盤としても活用できます。

工事の際の注意点として、例えばカーポートの柱がアルミ製の場合、配線を柱の内部に通して外から見えないようにする「隠蔽(いんぺい)配線」という方法があります。この方法だと見た目がスッキリと美しく仕上がりますが、通常の露出配線よりも手間がかかるため、工事費が5千円から1万円程度高くなることがあります。逆に、母屋の外壁に既設の外部コンセントがあり、そこから比較的簡単に電源を分岐できるようなケースでは、新規に分電盤から配線を引き込むよりも工事費を多少抑えられる可能性があります。

雨風を防ぐサイドパネルやシャッターの追加費用

物置付きカーポートにサイドパネルやシャッターを追加で設置すると、横からの雨や風、雪の吹き込みを効果的に防ぎ、カーポート内に停めている車や物置内に収納している大切な荷物を守ることができます。また、外部からの視線を遮る目隠し効果や、防犯性能の向上も期待できます。しかし、これらの便利なオプションを追加するには、製品であるパネルやシャッター本体の費用と、それらを取り付けるための設置費用が別途かかります。

なぜなら、サイドパネルやシャッターはカーポートの快適性や安全性を高める上で非常に有効なアイテムですが、使用する材質(ポリカーボネート、アルミ、スチールなど)、サイズ(高さや幅)、そして機能(手動か電動かなど)によって価格が大きく異なるためです。ご自身の目的(雨除けが主目的か、目隠しも重要か、防犯性を高めたいかなど)と、かけられる予算を照らし合わせながら、慎重に検討する必要があります。

まず、サイドパネルについてです。一般的に多く用いられるのは、光を適度に通す半透明のポリカーボネート製のものです。価格の目安としては、1段(高さ約60cmから1m程度)あたり、横幅2mのパネル1枚で2万円から5万円程度です。これを2段、3段と重ねて高さを出したり、カーポートの側面全体を覆うように複数枚設置したりすると、使用するパネルの枚数に応じて費用が増加していきます。

例えば、一般的なカーポートの側面片側(長さ約5m、高さ約2m程度を想定)をポリカーボネート製のサイドパネルで全面的に覆う場合、パネル代と設置費を合わせて10万円から30万円程度かかることもあります。サイドパネルの材質には、ポリカーボネート以外にも、目隠し効果の高いアルミ形材タイプや、採光性は低いものの頑丈なスチール折板タイプなどがあり、それぞれデザイン性、耐久性、価格が異なります。

次に、主に物置部分の開口部に取り付けるシャッターです。手動で開閉する軽量なスチールシャッターで、開口部の幅が2m程度の一般的なものであれば、シャッター本体の価格と設置費用を合わせて5万円から15万円程度が目安となります。これが、より錆びにくく見た目も良いアルミ製のシャッターになったり、スイッチひとつで楽に開閉できる電動タイプのシャッターになると、価格は大きく上がり、20万円から40万円以上になることもあります。

もし、台風が多い地域にお住まいだったり、冬場の吹雪が厳しい地域だったりする場合には、通常の製品よりも風圧に強く設計された耐風圧性能の高いサイドパネルやシャッターを選ぶことで、カーポートや収納物の被害のリスクを軽減できます。ただし、そうした高機能な製品は、その分価格も上昇する傾向にあります。

使い勝手を良くする棚や収納の設置費用

物置付きカーポートの物置スペースを最大限に有効活用し、収納力を大幅に高めるためには、棚板や専用の収納ユニットを追加で設置することが効果的です。これらのアイテムを追加する場合、棚板や収納ユニットといった部材そのものの費用と、それらを取り付けるための作業費が必要になります。

なぜなら、棚や収納は、物置内の整理整頓を助け、限られたスペースを効率的に使う上で非常に役立ちますが、何をどれくらいの量収納したいかによって、必要な棚の数や種類、そして求められる耐荷重(どれくらいの重さまで耐えられるか)が変わってくるからです。例えば、タイヤのように重いものを収納するなら頑丈な棚が必要ですし、細々とした小物を整理するなら仕切り付きの棚が便利かもしれません。そのため、事前にしっかりと収納計画を立て、目的に合った製品を選ぶことが重要になります。

具体的に見ていくと、多くのカーポートメーカーがオプションとして用意している純正の棚板は、材質としてスチール製や樹脂製などがあり、1枚あたり数千円から2万円程度で購入できます。棚板のサイズ(幅や奥行き)や耐荷重も様々ですので、収納したいものに合わせて選びましょう。例えば、スタッドレスタイヤのような重量物を収納するなら高耐荷重タイプ、洗車用品やガーデニング用品などの小物を整理するなら標準的な耐荷重のタイプ、といった具合です。

これらの棚板の取り付けは、比較的簡単な作業で済むものが多いですが、業者に依頼する場合は、別途数千円程度の取り付け費がかかることがあります。

棚板以外にも、物置内を効率的に使えるようにするための専用収納アイテムも人気があります。例えば、

- タイヤラック: 冬用タイヤや夏用タイヤを省スペースで保管でき、床置きよりもタイヤの劣化を防ぐ効果も期待できます。価格は1万円から3万円程度です。

- 自転車スタンド: 物置内に自転車をすっきりと収納できます。価格は5千円から2万円程度です。

- 長尺物ホルダー: スキー板やスノーボード、釣り竿、ほうきといった長くて置き場所に困るものを壁面に掛けて収納できます。価格は数千円から1万円程度です。

これらの専用アイテムを活用することで、物置内が格段に整理され、使い勝手が向上します。例えば、冬用タイヤを4本保管したい場合、専用のタイヤラックを設置すれば、床に直接置くよりもスペースを有効活用でき、タイヤの変形や湿気による劣化も防ぎやすくなります。

もちろん、ホームセンターなどで汎用の棚受け金具や合板を購入して、DIYで棚を設置することも可能です。しかし、その場合は物置の壁面の強度を事前に確認し、収納するものの重量を十分に考慮した上で、適切な固定方法を選ぶ必要があります。もし固定が不十分だったり、壁の強度が足りなかったりすると、棚が落下したり、最悪の場合は物置の壁を傷めたりするリスクがあるため注意が必要です。

見落としがちな諸経費。運搬費や現場管理費など

物置付きカーポートの見積書を見ると、商品代金(カーポート本体の価格)や工事費(基礎工事費や組立設置費など)といった主要な項目以外に、「諸経費」という項目が含まれていることが一般的です。この諸経費には、カーポート本体や工事に必要な資材を現場まで運ぶための運搬費や、工事全体がスムーズかつ安全に進行するように管理するための現場管理費などが含まれています。

なぜなら、諸経費は工事全体を円滑に進め、品質を確保し、安全対策を講じるために必要不可欠な費用だからです。しかし、見積書上では「諸経費 一式 〇〇円」というように、具体的な内訳が示されずに一括りで計上されていることが多く、施主様にとっては「何にどれくらいかかっているのか分からない」と不透明に感じやすい部分でもあります。そのため、どのような費用がこの「諸経費」に含まれている可能性があるのかを事前に理解しておくことが、費用の透明性を高め、納得して契約するために非常に大切になります。

「諸経費」として一括りにされることが多い費用項目には、まずカーポート本体や、基礎工事に使用するセメント、砂、砂利といった資材を、メーカーの工場や資材置き場からお客様の設置現場まで運ぶための「運搬費」があります。これには、トラックのチャーター代やガソリン代、運転手や荷降ろし作業員の人件費などが含まれます。運搬距離や運ぶものの量、大きさによって費用は変動し、通常は数千円から数万円程度かかることがあります。

また、工事全体のスケジュール管理、品質管理(図面通りに施工されているか、手抜き工事がないかなどのチェック)、安全管理(作業員の安全確保や事故防止策)、作業員の手配、そして工事期間中の近隣住民への挨拶や工事に関する説明、騒音や振動への配慮など、工事全体を円滑に進めるための様々な業務を行うための「現場管理費」も諸経費に含まれます。これは、工事全体の進行をスムーズにし、トラブルを未然に防ぐための重要な経費であり、工事総額の一定割合(例えば5%から10%程度)で計上されることが多いです。

その他にも、諸経費に含まれる可能性がある項目としては、

- 工事中に出た梱包材や部材の端切れなどの「廃材処分費」(基礎工事で出る土の処分費である「残土処分費」とは別です)

- 現場に工事車両を駐車するスペースがない場合に、近隣のコインパーキングなどを利用するための「駐車場代」

- 現場が遠方の場合にかかる「交通費」

- 労災保険などの「各種保険料」

などが挙げられます。

これらの項目は、施工業者によって見積書への内訳の示し方や計上方法が異なる場合があります。そのため、見積もりを取得した際には、「諸経費には具体的にどのような費用が含まれていますか?」と遠慮なく質問し、内容を確認することが非常に重要です。例えば、A社の見積もりでは「諸経費 5万円」とだけ記載されていても、B社の見積もりでは「運搬費 2万円、現場管理費 2万5千円、廃材処分費 5千円」というように詳細が明記されていれば、B社の方が費用の内訳を把握しやすく、透明性が高いと判断できます。納得のいく契約のためにも、不明な点は必ず確認するようにしましょう。

人気メーカー徹底比較!失敗しない物置付きカーポートの賢い選び方

物置付きカーポートを選ぶとき、どのメーカーの製品が良いか迷いますよね。LIXIL、イナバ、ヨドコウ、三協アルミ、YKK APなど、魅力的なメーカーがたくさんあります。でも大丈夫です。それぞれの人気メーカーが持つ特徴をじっくりと比べることで、あなたの希望にピッタリ合う一台がきっと見つかります。

なぜなら、メーカーによって、得意とするデザインの雰囲気、製品がどれくらい丈夫で長持ちするか(耐久性)、どんな便利な機能がついているか、そして購入後の保証内容などが大きく異なるからです。これらの違いを理解することが、後悔しない製品選びの第一歩となります。

たとえば、「やっぱりイナバ、100人乗っても大丈夫!」のキャッチフレーズでおなじみのイナバ製作所は、その頑丈な作りと高い耐久性が大きな特徴です。一方、LIXILは住まいの外観と調和する、洗練されたおしゃれなデザインの製品を豊富に取り揃えています。ヨドコウ(淀川製鋼所)も、サビに強く長持ちする製品づくりで定評があります。三協アルミやYKK APも、それぞれ独自の技術やデザインで多様なニーズに応える製品を提供しています。

このように、それぞれのメーカーには得意なポイントがあります。以下の表で、代表的なメーカーの特徴を簡単にまとめましたので、参考にしてみてください。

人気メーカーの特徴比較(代表例)

| メーカー名 | デザインの特徴 | 耐久性・機能性のポイント | 保証のポイント(一例) |

|---|---|---|---|

| イナバ製作所 | 質実剛健でシンプルなデザインが多い | 高い耐久性、特に積雪地域や強風地域に対応した製品が充実 | 本体構造部分など |

| LIXIL | スタイリッシュ、モダン、住宅に調和する豊富なデザイン | デザイン性と機能性を両立、採光性に優れた屋根材なども選択可能 | 製品により異なります |

| ヨドコウ | 堅牢な印象、サビに強い独自の塗装技術が特徴 | 高い耐久性、使いやすさを追求した機能性、ガルバリウム鋼板の使用 | 製品により異なります |

| 三協アルミ | 幅広い住宅スタイルにマッチする多様なデザイン | アルミ形材の高い加工技術、優れた耐候性、快適性を高めるオプションが豊富 | 製品により異なります |

| YKK AP | シンプルモダンで機能美を追求したデザイン | 高品質なアルミ技術、優れた耐風圧性能、住宅用窓・ドアとのトータルコーディネート | 製品により異なります |

この表はあくまで代表的な特徴をまとめたものです。あなたが一番大切にしたいこと(見た目のデザイン性なのか、雪や風に対する丈夫さなのか、それとも日々の使いやすさなのか)を考えながら、これらの情報を比較検討の参考にしてください。

さらに詳しい各メーカーの製品ラインナップや、それぞれのメリット・デメリットをより深く掘り下げた比較、そしてあなたの敷地や予算に合わせた最適な選び方のポイントについては、別の記事で詳しく特集しています。そちらもぜひご覧いただき、あなたの理想の物置付きカーポート選びにお役立てください。

費用別に紹介!おしゃれでかっこいい物置付きカーポートの施工事例集

物置付きカーポート選びで、デザインや機能性、そして費用とのバランスは非常に重要です。この章では、おしゃれでかっこいい物置付きカーポートの実際の施工事例を費用別にご紹介します。これらの事例を見ることで、あなたの理想のイメージがより具体的になり、次のステップへ進むための参考になるでしょう。

多くの実際の施工事例に触れることは、ご自身の予算内でどのようなデザインや機能を持つ物置付きカーポートが実現可能なのかを具体的に把握する上で非常に役立ちます。これにより、漠然とした希望が明確な形となり、満足のいく製品選びへと繋がるはずです。

例えば、「予算100万円未満で実現できるシンプルモダンなデザインの事例」や、「150万円前後で設置可能な収納力も兼ね備えたスタイリッシュな事例」など、様々な価格帯とデザインテイストの施工例を、実際の写真と共にご覧いただけます。これらの実例を通じて、価格と見た目のバランス、そして機能性を具体的に比較検討できるでしょう。

各施工事例には、おおよその費用感、採用されたメーカーや商品の特徴、お客様が特にこだわったデザインのポイントなども簡潔に記載しています。さらに多くのバリエーション豊かな事例や、それぞれの詳細な解説は、当社の特集ページで詳しくご紹介しております。ぜひそちらもご覧いただき、あなたの理想探しにお役立てください。

あなたの理想を叶える物置付きカーポートを、豊富な事例の中から見つけてみましょう。

ガレージを安く建てるには?2台用の工事費込み相場と賢い節約術

2台用のガレージをできるだけ費用を抑えて建てたい、とお考えの方もいらっしゃるでしょう。ここでは、工事費を含めた全体の費用がどれくらいになるのか、そして賢く節約するための基本的な方法を、分かりやすくご紹介します。ガレージの価格は、選ぶ種類やお願いする業者さんによって大きく変わるため、何も知らないと予算を大幅に超えてしまったり、安くてもすぐに困ったことになるかもしれません。大切なポイントを押さえておくことで、お金の面でも満足のいくガレージ選びができるようになります。

例えば、2台分の車を停められるガレージを建てる場合、工事のお金も全部含めた総額は、シンプルな鉄製のタイプなら大体100万円から200万円くらいが目安です。もし、おしゃれなデザインや雪や風に強い丈夫なものを選ぶなら、200万円から350万円くらいが一般的な相場と言えるでしょう。

費用を少しでも安くするコツとしては、いくつか方法があります。

まず、あらかじめ部材がセットになっている「ガレージキット」という製品を選ぶことです。これにより、設計費用などを抑えられる場合があります。

次に、飾りなどを少なくしてシンプルな見た目のものを選ぶことも有効です。機能に直接関係ない部分を削ることで、コストダウンにつながります。

そして、一番大切なのは、いくつかの専門の会社に見積もりをお願いして、それぞれの内容や金額をしっかり見比べることです。1社だけでなく複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格を把握しやすくなります。

この「ガレージを安く建てる方法」というお話は、多くの方が知りたい情報だと思いますので簡単に触れました。しかし、この記事の中心は「物置付きカーポート」についてです。そのため、ここではガレージに関する概要の紹介に留めさせていただきます。より詳しいガレージの費用や節約術、選び方については、別の専門記事であらためて詳しく解説する予定ですので、そちらもご参考にしていただければ幸いです。

カーポートと物置の一体化は本当に便利?メリット・デメリットを正直に解説

物置付きカーポートは、駐車場と収納スペースを賢くまとめられるため、多くの方にとって魅力的な選択肢です。スペースを有効に使い、日々の暮らしをより便利にする多くの利点がありますが、一方で、設置に必要な広さや初期費用、デザインの選択肢など、事前にしっかりと考えておくべき点も存在します。これら良い面と考慮すべき点の両方をきちんと理解し、ご自身の状況や希望と照らし合わせて総合的に判断することが、後悔しないための大切なポイントとなります。なぜなら、事前に両面を把握しておくことで、「こんなはずではなかった」という設置後のミスマッチを防ぎ、心から満足できる製品選びが実現できるからです。

具体的に、物置付きカーポートにはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

物置付きカーポートの主なメリット

- 天候に左右されない利便性: 雨や雪の日でも、車から物置へ濡れることなく荷物を運んだり、作業したりできます。

- 省スペースでの設置: 限られた敷地でも、カーポートと物置の機能を一箇所に集約できるため、スペースを有効活用できます。

- 収納力の向上: タイヤ、洗車用品、ガーデニングツール、アウトドア用品、お子様の遊具など、屋外で使うものをまとめてスッキリ収納できます。

物置付きカーポートの主なデメリット・注意点

- 初期費用の増加: カーポート単体や物置単体で購入・設置するよりも、一般的に費用が高くなる傾向があります。

- 設置スペースの確保: 一体型であるため、ある程度の広さの設置スペース(間口や奥行き)が必要になります。

- デザインの制約: 単体製品と比較すると、デザインのバリエーションが限られる場合があります。

- 将来的な交換の制約: カーポート部分、または物置部分のどちらか一方だけを将来的に交換したい場合、構造的な制約から難しいケースがあります。

これらのメリット・デメリットを踏まえ、最適な物置付きカーポートを選ぶためには、以下の点を整理して比較検討することが重要です。

後悔しないためのチェックポイント

- 自宅の敷地条件(広さ、形状)に設置が可能か。

- 収納したい物の量や大きさに、物置のサイズや仕様が合っているか。

- カーポートのデザインが、住まいの外観と調和するか。

- 予算内で、希望する機能や性能(耐久性、耐雪性能など)を満たせるか。

物置付きカーポートの導入は、このように良い点と注意すべき点の両面をしっかりと把握し、ご自身のライフスタイルや敷地条件、予算などを総合的に比較検討することで、設置後の満足度を大きく高めることができるでしょう。

おしゃれなガレージ倉庫や車庫付きカーポートで暮らしを豊かにする活用術

おしゃれなガレージ倉庫や車庫付きカーポートは、車やガーデニング用品、アウトドアグッズなどをただ収納するだけの場所ではありません。デザイン性と機能性を兼ね備えた空間は、ご自宅の外観を格段に向上させるだけでなく、DIYや趣味のスペース、さらには家族との新しいコミュニケーションの場として、日々の生活に新しい楽しみや便利さをもたらし、暮らしを豊かにする可能性を秘めています。

例えば、以下のような活用方法で、あなたのライフスタイルをより充実させることができます。

ガレージ倉庫・車庫付きカーポートの活用アイデア

- 趣味のギャラリーとして: 大切な自転車やバイク、サーフボードなどを美しくディスプレイし、眺めるだけでも楽しい空間に。照明にこだわれば、まるでショールームのような雰囲気を演出できます。

- 全天候型のDIY工房として: 天候に左右されることなく、木工や車のメンテナンス、プラモデル製作など、集中して作業に取り組めるプライベートな工房が実現します。工具類を壁面収納にすれば、作業効率もアップします。

- 子供の安全な遊び場として: 雨の日や日差しの強い日でも、子供たちがのびのびと遊べるスペースに。床にマットを敷いたり、おもちゃを置いたりすれば、秘密基地のような空間になります。

- トレーニングやフィットネス空間として: ヨガマットを敷いてエクササイズをしたり、トレーニング器具を設置して本格的な筋トレに励んだり。人目を気にせず、自分のペースで体を動かせます。

- おしゃれなアウトドアリビングとして: テーブルや椅子を置いて、カフェのような空間を演出。読書を楽しんだり、友人を招いてバーベキューを楽しんだりするのも素敵です。

このように、少しの工夫でおしゃれで機能的な空間へと生まれ変わらせることができます。壁に有孔ボードを取り付けて小物を飾ったり、床をタイルやウッドデッキ調に変えてみたりするだけでも、雰囲気は大きく変わります。また、照明を工夫することで、夜間でも快適に過ごせる居心地の良い空間を作り出すことが可能です。

ガレージ倉庫や車庫付きカーポートを、単なる「物置」や「車庫」としてだけでなく、あなたのライフスタイルを豊かに彩る「プラスワンの空間」として活用してみませんか。

価格だけで選ぶと危険!安すぎる業者が起こす典型的な失敗パターン

物置付きカーポートを選ぶとき、値段の安さだけで業者さんを決めてしまうと、あとで「こんなはずじゃなかった…」と後悔する失敗をしてしまうことがあります。なぜかというと、。とっても安い値段には、見えないところで材料の質が悪かったり、大事な工事の手順が省かれていたり、もしもの時の保証が付いていなかったりする「ワナ」が隠れていることが多いからです。

たとえば、。すごく安い見積もりを出してくる業者さんは、次のような問題を引き起こす可能性があります。

安すぎる業者が引き起こす可能性のある問題

- 雨風に弱い安い材料を使っているため、すぐに壊れてしまうかもしれません。

- 経験の少ない人が工事をして、しっかりとした仕上がりにならないことがあります。

- 工事が終わった後の修理や相談に乗ってくれなかったり、保証が付いていなかったりする場合があります。

- 工事が始まってから「これも必要です」と追加でお金を取られたり、連絡が取れなくなってしまう業者さんもいます。

ですから、。安すぎる見積もりには注意が必要です。「安物買いの銭失い」にならないよう、価格だけでなく、使う材料の品質、工事の技術、そして工事が終わった後の保証内容などをしっかりと確認して、信頼できる業者さんを選びましょう。

失敗しないサイズの測り方と建築確認申請が必要になるケース

物置付きカーポートを設置する際には、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、正しいサイズの測り方と建築確認申請が必要になるケースを事前に知っておくことがとても重要です。もしサイズ確認を間違ってしまうと、車のドアが十分に開けられなかったり、通路が狭くなったりして使い勝手が悪くなることがありますし、必要な申請を忘れると法律違反になってしまう可能性もあるからです。

例えば、カーポートを設置する場所の縦横の長さだけでなく、実際に車を停めてドアを開け閉めするスペースや、人がスムーズに通れるかどうかを確認することが大切です。柱の位置や屋根の高さも、車の出し入れや日々の動線を考えて慎重に計画しましょう。

また、大きなカーポートや特定の地域(防火地域や準防火地域など)に建てる場合は、お役所に「建築確認申請」という届け出が必要になることがあります。これは、建物が安全基準や法律に合っているかを確認するための手続きです。一般的に、床面積が10平方メートルを超えるカーポートは建築確認申請の対象となることが多いですが、自治体によって基準が異なる場合もあるため、事前に必ず確認が必要です。

ご自身で判断するのが難しい場合や、より正確な情報を知りたいときは、外構工事の専門業者に相談することをおすすめします。専門家であれば、お家の状況や地域の条例に合わせた適切なアドバイスや、必要な手続きのサポートをしてくれます。正確な計測と適切な申請を行うことで、安心して快適なカーポートライフを始めましょう。

DIYは可能?物置付きカーポートを自分で設置するリスクと注意点

物置付きカーポートのDIY設置は、費用を抑えられる魅力がありますが、専門的な知識や技術、そして安全管理が不可欠です。なぜなら、カーポートのような大きな構造物の設置には、建築基準法などの法律知識、正確な基礎工事、構造体を安全に組み立てる技術、さらには専用の工具が求められるため、様々なリスクが伴うからです。

例えば、DIYで設置を試みる場合、基礎工事が不十分だと、強風でカーポートが倒壊する危険性があります。また、照明などで電気工事が必要なケースでは、専門の資格がなければ法律に触れる可能性も考えられます。さらに、重い部材の扱いや高い場所での作業は、思わぬ怪我につながるリスクも無視できません。

DIYを検討する際は、これらのリスクを十分に理解した上で、必要な専門知識や工具を揃えられるか、安全対策を万全にし、関連する法律を遵守できるかなどを慎重に考えることが大切です。安易な判断は避け、専門業者への依頼も視野に入れることを強くお勧めします。

信頼できる優良な外構業者の見つけ方と相見積もりを成功させるコツ

物置付きカーポートを設置する際、信頼できる優良な外構業者を見つけることは、後悔しないために非常に重要です。業者選びでは、これまでの施工実績や提示される見積書の内容、担当者の対応などを総合的に比較検討することが大切になります。なぜなら、業者によって技術力や提案内容、費用、そして万が一の際の保証内容まで大きく異なるからです。

安心して任せられる業者を選ぶためには、いくつかのポイントがあります。

優良な外構業者を見極めるポイント

- 施工実績の確認: 業者のウェブサイトや資料で、過去にどのような物置付きカーポートの施工を手がけてきたかを確認しましょう。写真や事例が豊富であれば、それだけ経験と実績があると考えられます。特にご自身の希望に近いデザインや規模の事例があるか見てみましょう。

- 見積書の明確さ: 見積書には、どのような工事にいくらかかるのか、詳細な内訳が記載されているべきです。本体価格だけでなく、基礎工事費、組み立て設置費、運搬費、諸経費などが明記されているか確認します。不明瞭な点や「一式」といった曖昧な記載が多い場合は注意が必要です。

- 担当者の対応: 問い合わせや現地調査の際の担当者の対応も重要な判断材料です。こちらの要望を丁寧に聞き取り、専門的な知識に基づいて的確なアドバイスをくれるか、質問に対して誠実に答えてくれるかなどを見極めましょう。親身になって相談に乗ってくれる業者であれば、安心して工事を任せやすくなります。

- 保証・アフターサービスの内容: 製品保証だけでなく、工事に関する保証や設置後のアフターサービスが充実しているかも確認しましょう。万が一の不具合が発生した場合に、迅速かつ適切に対応してくれる業者は信頼できます。

複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」は、適正価格を知り、より良い条件の業者を見つけるために有効な手段です。

相見積もりを成功させるコツ

- 最低3社程度から見積もりを取る: 比較対象が少ないと、提示された価格や条件が適正かどうか判断しにくいためです。

- 同じ条件で見積もりを依頼する: カーポートのサイズ、希望するメーカーや機種、オプションなどを統一して依頼することで、各社の価格や提案内容を公平に比較できます。

- 見積もり内容を細かく比較する: 単純な総額だけでなく、工事内容や使用する部材、保証期間なども含めて総合的に比較検討しましょう。

- 不明な点は遠慮なく質問する: 見積書の内容で分からないことや疑問に思うことがあれば、必ず業者に質問して解消しておきましょう。納得いくまで説明を求めることが大切です。

契約を結ぶ前には、契約書の内容を隅々まで確認し、追加費用が発生する可能性やキャンセル条件など、重要な項目についてもしっかりと把握しておくことが、後のトラブルを避けるために不可欠です。

これらのポイントを押さえて慎重に業者を選び、相見積もりを上手に活用することで、技術力があり、適正な価格で、かつ安心して任せられる優良な外構業者を見つけることができるでしょう。

参考記事:エスケー住宅の外構工事サービス

物置付きカーポートの値段や工事に関するよくある質問FAQ

物置付きカーポートの設置を考えるとき、費用や工事内容以外にも、長持ちするの?税金は?お手入れは大変?といった、たくさんの疑問が浮かびますよね。ここでは、そんな細かな疑問にお答えし、あなたが安心して物置付きカーポートを選べるよう、よくある質問をQ&A形式でまとめました。

Q1: 物置付きカーポートの耐用年数はどれくらいですか?

A1: 一般的に、物置付きカーポートの骨組みに使われるスチールやアルミといった金属製の素材はサビに強く、15年から20年程度が寿命の目安とされています。ただし、これはあくまで目安です。お住まいの地域が海に近い(塩害を受けやすい)、雪がたくさん降る、台風がよく来る、といった環境によって、実際の寿命は変わってきます。また、日頃から雨樋の掃除をしたり、汚れを拭いたりといった簡単なお手入れをすることで、より長く快適に使い続けることができます。

Q2: 物置付きカーポートを設置すると固定資産税はかかりますか?

A2: 物置付きカーポートが固定資産税の対象となるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。ポイントは、「基礎が地面にしっかりと固定されているか」「屋根だけでなく、三方向以上が壁で囲まれているか」「家とは別に、独立した建物と見なせるか」といった点です。

例えば、柱だけで屋根を支える簡易なカーポートであれば、固定資産税がかからないことが多いです。しかし、シャッターが付いていたり、三方向以上が壁でしっかりと囲まれていて、物置としての機能が強い場合や、建築確認申請が必要になるような大きなものは、家と同じように固定資産税がかかる可能性があります。

心配な場合は、お住まいの市区町村の役所(税務課など)に事前に確認してみるのが一番確実です。

参考記事:固定資産税の概要(総務省)

Q3: 物置付きカーポートのメンテナンスには、どのくらいの費用がかかりますか?

A3: 日常のお手入れであれば、それほど大きな費用はかかりません。例えば、雨樋にたまった落ち葉を取り除いたり、屋根や柱についた汚れを水洗いしたりする程度であれば、ご自身でできるので無料です。もし、専門の業者に全体のクリーニングを頼む場合は、数千円から数万円くらいが目安になるでしょう。

注意したいのは、台風や大雪などでカーポートの一部が壊れてしまった場合の修理費用です。どの部分がどれくらい壊れたか、部品の交換が必要かなどで費用は大きく変わってきます。万が一のために、火災保険や自然災害に対応した保険の内容を確認しておくと安心です。

また、長く使っていると部品が劣化することもあるので、数年に一度、専門業者に点検を依頼するのも良いでしょう。点検費用も業者や内容によって異なります。

これらの情報が、あなたの物置付きカーポート選びの不安を少しでも解消できれば幸いです。

- 物置付きカーポートの値段は工事費込みでいくら?総額相場を一覧表で解説

- 見積もり前に確認!物置付きカーポートの値段を決める費用内訳の全て

- 人気メーカー徹底比較!失敗しない物置付きカーポートの賢い選び方

- 費用別に紹介!おしゃれでかっこいい物置付きカーポートの施工事例集

- ガレージを安く建てるには?2台用の工事費込み相場と賢い節約術

- カーポートと物置の一体化は本当に便利?メリット・デメリットを正直に解説

- おしゃれなガレージ倉庫や車庫付きカーポートで暮らしを豊かにする活用術

- 価格だけで選ぶと危険!安すぎる業者が起こす典型的な失敗パターン

- 失敗しないサイズの測り方と建築確認申請が必要になるケース

- DIYは可能?物置付きカーポートを自分で設置するリスクと注意点

- 信頼できる優良な外構業者の見つけ方と相見積もりを成功させるコツ

- 物置付きカーポートの値段や工事に関するよくある質問FAQ